わたしたちのSDGsのコーナーです。

今回は目標の11番、「住み続けられるまちづくり」を考えます。

紹介するのは山形県上山市山元地区の特産品「ごんぱ餅」。

昔の暮らしや知恵を、今に伝える餅だということです。

地域に伝わる「ごんぱ餅」

山形県上山市山元地区。

冬になると国道348号沿いや地区内に「ごんぱ餅」を販売する緑色のぼり旗が掲げられ、目を引きます。

「ごんぱ餅」は緑色がかった餅で、切り餅で販売しています。

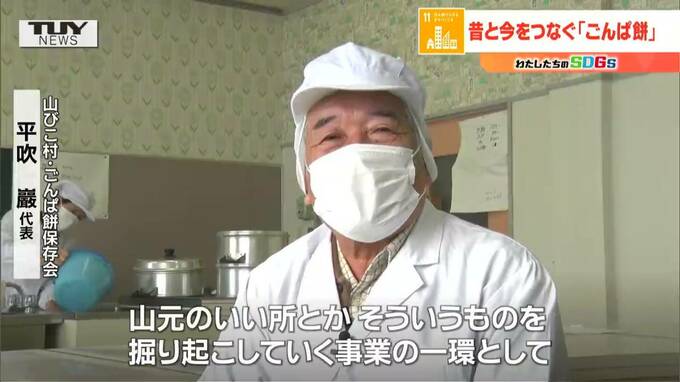

地元の有志たちで設立した「山びこ村・ごんぱ餅保存会」が2009年から真空パックの切り餅として製造、販売を始めました。

代表の平吹巌さんら6人が農閑期の冬場に餅を製造しています。

山びこ村・ごんぱ餅保存会 平吹巌代表「山元のいい所とか、そういうものを掘り起こしていく事業の一環として、昔から作られているごんぱ餅を再現してみようと」

地域おこしの一環として始まった餅づくり。

保育園だった加工所で「ごんぱ餅」をはじめ黄色が鮮やかな「きび餅」や「みそ餅」、古代米を入れた「五穀餅」を製造し、地元の店や山形市内のJA山形の

直売所などで販売しています。

「ごんぱ餅」とはどんな餅なのでしょうか?

「ごぼうの葉」から「ごんぱ」に…昔ながらの「ごんぱ餅」

山びこ村・ごんぱ餅保存会 平吹巌代表「オヤマボクチという綿毛を入れたお餅というか、餅米とくず米を利用してその綿毛(わたげ)を入れてつなぎとして使ったお餅です」

「オヤマボクチ」はアザミに似た花が咲くキク科の草で、「ヤマゴボウ」とも言われることから、ごぼうの葉、「ごんぱ」と呼ばれるようになったとみられています。

昔は野生のオヤマボクチを利用していましたが、今は畑で栽培しています。

「ごんぱ餅」には粉にしたくず米に粘りをつけ、餅の量を増やすために昔から利用されていたようです。

他の県でもオヤマボクチは、そばや餅のつなぎに使っている所があります。

山びこ村・ごんぱ餅保存会 平吹巌代表「枯れる前というか青いうちに採って乾燥するとこういう状態に。この葉っぱのところを取って精製してここまで・・」

秋に収穫したオヤマボクチの葉の裏にある白い部分が綿毛です。

葉をちぎって、ゆで、綿毛だけを根気よく取り出します。

今の「ごんぱ餅」はくず米を使うことなく、全てもち米を使って作られているため

昔と違って味も食感もいいということです。

もち米と綿毛を蒸かし、餅つき機に入れると、餅に練り込まれた綿毛が徐々に広がり、餅全体が淡い緑色になっていきます。

「オヤマボクチ」の綿毛が入ることでほんのりとした山野草の風味が広がり、

強いコシと噛み応えのある餅になります。

山びこ村・ごんぱ餅保存会 平吹巌代表「昔のごんぱ餅はこういうなだったの」

昔のごんぱ餅を再現してくれました。