知れば知るほど魅力あふれる『美らへちま』。せっかくなので新鮮な状態(生!)で一口いただくことに!

今野リポーター「いただきま~す。…甘いですね。従来のヘチマは青臭さがあると思うんですが全くなくて、みずみずしくて、食感は…なんでしょうね?プチプチしています、美味しいです」

多くの可能性を秘める『美らへちま』ですが、県内で本格的に栽培をしている農家は、まだ2人しかいません。

農家歴7年の前川守也さん。『美らへちま』との出会いは3年前でした。

前川守也さん「(美らへちまの栽培を始めた当初は)まだ試験の段階で名前も公表されていませんでした。まっすぐで綺麗なものが多くて、A品率(良い品質)が多くて、それで結構多く作っています」

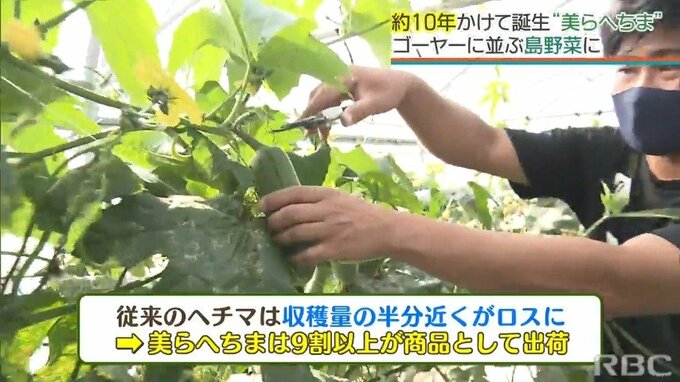

従来のヘチマは形や大きさにバラつきがあることからこれまで収穫量の半分近くがロスとなっていましたが、『美らへちま』に変えたことで全体の9割以上を出荷できるようになったと言います。

前川守也さん「箱に詰めやすくて、曲がったりしていなくて、それでたくさんしっかり(出荷が)できるようになりました。とっても爽やかで甘い品種になっているので、ぜひ食べてほしいです」

とはいっても、沖縄以外の地域では「ヘチマを食べる」という習慣はほとんどなく、「ヘチマって食べられるの?」と思っている人も少なくありません。

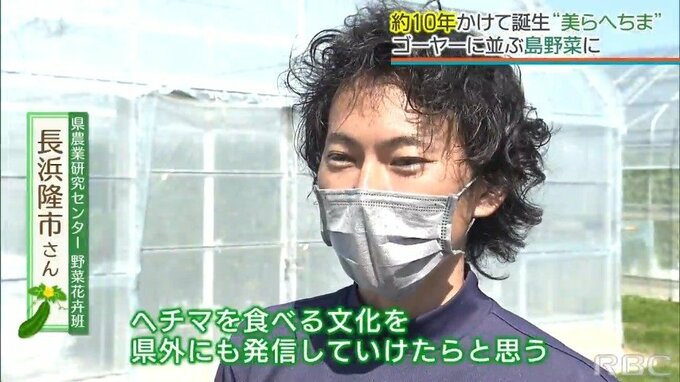

しかし、県は『美らへちま』をゴーヤーに並ぶ島野菜に!さらなる展開を見据えています。

県農業研究センター野菜花卉班 長浜隆市さん

「沖縄で生産されたヘチマの99%が沖縄で消費されるんですね。これからは『美らへちま』をきっかけに、生産力を安定させて、品質も安定させて、もうちょっとメジャーな野菜になってもらって、県外の方にも出荷して、ヘチマを食べる文化を県外にも発信していけたらなと思います。」

【記者MEMO】ヘチマ栽培のもう一つの技術革新。

ヘチマは実をつけるために人工授粉が必要なんですが『美らへちま』を誕生させた県農業研究センターではハチによる受粉を進めています。

「ハチ受粉」によって、これまで受粉に360時間かかっていたのが、0に削減されたそうです。かなりの省力化につながっていますよね。

『美らへちま』をはじめこれからの農業のあり方などさまざまな局面での可能性が期待できそうです。