高校生たち

「言っても『ルールだから』って言われるし」

― なんで闘おうとしないの?

「(先生に)嫌われたら損しかないので」

「反省文は書きたくないので、怒られない程度に」

「言っても、どうせ聞いてもらえないというか、通らないので意見が。最初からあきらめている」

全国の中学校や高校で校則の見直しに関わってきた、熊本大学の 苫野一徳 准教授です。先生から子どもたちに一方的に押し付けられるだけの校則に警鐘を鳴らします。

熊本大学 苫野一徳 准教授

「『あれしなさい』『これしなさい』とか、『あれするな』『これするな』ってずっと言われて育つと、子どもたちは何が自分したいのかなとか、どう生きたいのかな、どう生きれば幸せになれるのか、わからなくなってしまいますよね。まず先生の側が、子どもたちの声をちゃんと聞いて、一緒に学校を作っていく仲間だというふうに認めるという先生のマインドはとても大事」

そして、子どもたち自身が、自分の意見を発信することが必要だと指摘します。

苫野一徳 准教授

「こんな学校にしていきたいと思ったら言っていいし、それって、もしかしたら実現できるかもしれないし。『こんなことをやってやっていいんだよ』ということをわたしは伝えたいなと思います」

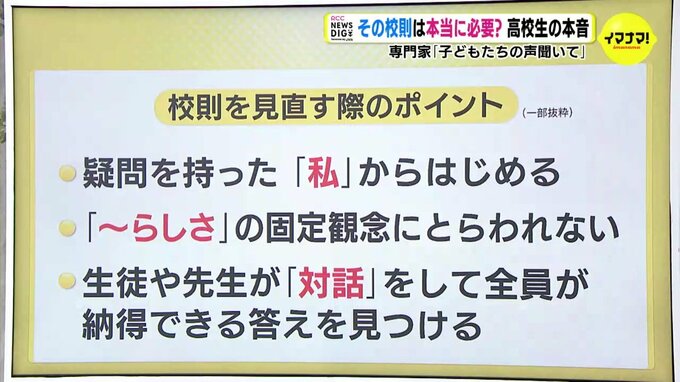

― 子どもたちは先生の「評価」を気にしてしまう部分もあるということで、苫野先生は校則やルールを制定したり、見直したりする際のポイントを挙げています。

・「~らしさ」の固定観念にとらわれない

・生徒や先生が「対話」をして納得できる答えを見つける

などです。

“対話の中から校則の改革“ を進めている広島市の中学校を取材しました。