非上場ファミリービジネスの星。長期思考をぶらさない経営

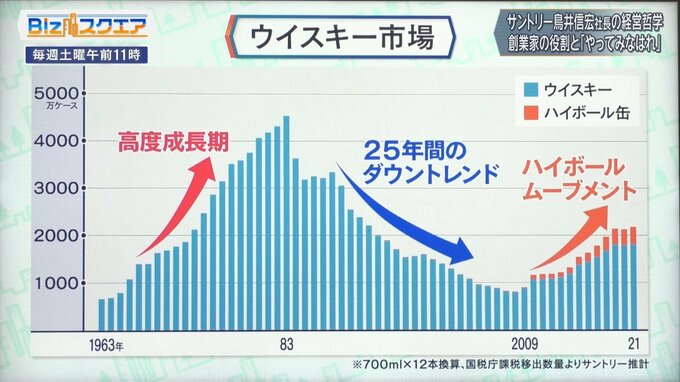

日本のウイスキー市場は日本の高度成長期から1980年代にかけて急速に伸びていったが、その後、焼酎やチューハイブームに押された。しかし、2009年頃からハイボールブームとなり右肩上がりとなった。

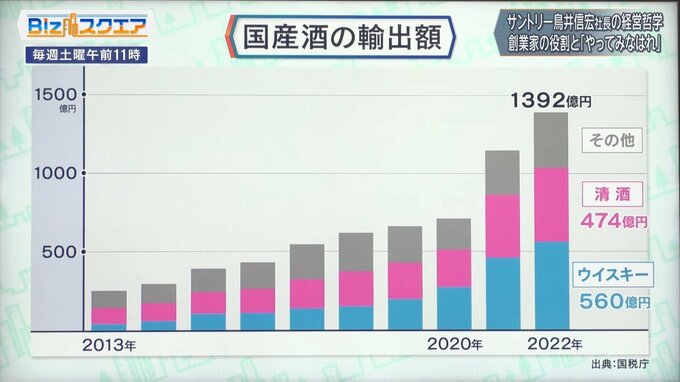

国産酒の輸出額を見ると、ウイスキーは年々増えていって2020年には清酒を抜き、22年は560億円に増加している。

――日本のウイスキーは国際的にも非常に高く評価されていて品不足も起きているという状況だ。

入山章栄氏:

今、日本のウイスキーは非常に競争力が高いのです。ただ、これはものすごく時間がかかる投資です。20年、30年かかるので、自分が会社にいる間には製品化されないようなものがたくさんあります。一方で、サントリーはビールなど短期的に収益を回せるものと両方持っているという時間軸のバランスですよね。これがサントリーの絶妙なところだと思います。

――資本主義の教科書を見れば、ファミリービジネスはいずれ株式を公開し、社会の公費にすべきだとなるが、サントリーはいまだに非上場企業で創業家中心の経営を続けている異色の企業だ。サントリーの創業家経営のメリットをどう見ているか。

入山章栄氏:

サントリーは本当にすごい会社だと思います。非上場のファミリービジネスというと、どうしてもいろいろウェットなイメージもあるのですが、サントリーはそういう意味では非上場のファミリービジネスの星だと。日本の企業が進むべき道しるべの一つなのではないかなと思っています。

なぜかというと長期経営ができるのです。ウイスキーも長期でないとできない。それからトップのビジョンが経済では重要なわけで、そのビジョンをぶらさず、ビールは45年間赤字だったわけですが、それでもそれをやっていくのだと言ってコツコツ続けられる。

上場はもちろんいいことでもあるのですが、投資家がいろいろ言ってくるので、どうしても短期思考になります。長期思考をぶらさずやれるという意味ではありだと思います。ただ、こういう会社で課題になっていくのはガバナンスです。それができるかどうかが一つのポイントとなります。

(BS-TBS『Bizスクエア』 2月11日放送より)