サントリーがウイスキー作りを始めて今年で100周年を迎えた。日本に洋酒文化を広めたサントリーの挑戦の歴史と今後の戦略を、ホールディング傘下にある事業会社のサントリー株式会社の社長、創業家出身の鳥井信宏氏に聞いた。

需要を作りにいくチャレンジ精神が会社のDNA。100周年は通過点

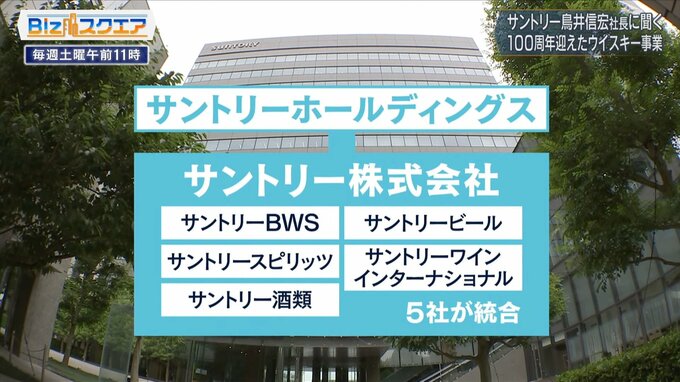

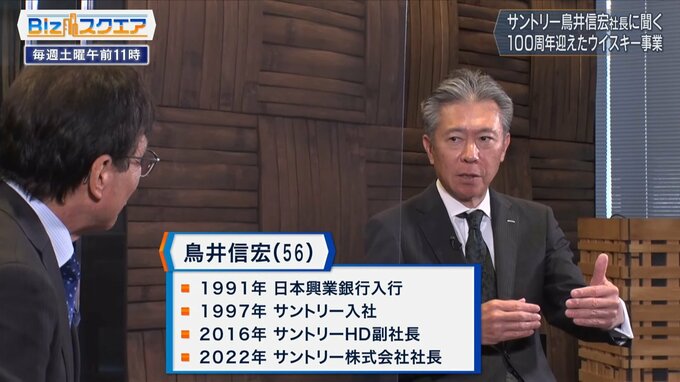

サントリーグループは2022年7月に国内5つの酒類会社を統合し、持株会社サントリーホールディングスの下にサントリー株式会社を発足させた。社長に就任した鳥井信宏氏はサントリーの創業者鳥井信治郎氏のひ孫にあたる。

サントリー株式会社 鳥井信宏社長:

創業者からずっと会社のDNAとしてあるのは、需要を取りに行くのではなく需要を作りに行くという気持ちです。新しい味を日本人に届けて新しい需要を作っていくという気持ちだったのだと思います。何もない時に日本でウイスキーを作るという壮大なチャレンジをしたわけですから、まさにこのチャレンジングスピリットの第一歩、挑戦する気持ちは絶対に忘れたらダメです。

今から100年前の1923年、サントリーは山崎の地でウイスキー作りを始めた。ウイスキー作りは原料となる麦芽とお湯を混ぜ合わせ麦汁を作るところから始まる。ろ過した麦汁を木桶の発酵槽に移し酵母を加えると、酵母が麦汁の糖分を分解してアルコールと炭酸ガスに変える。

ウイスキー作りの要となるのがポットスチルと呼ばれる蒸溜釜だ。

サントリー株式会社 佐々木太一氏:

下から直火で1300度ぐらいの火を焚きます。そうするとどんどんアルコールが気化していきます。アルコールの沸点は水よりも低いので先にアルコールが飛んでいきます。それが管を通って外で冷やされて液化します。

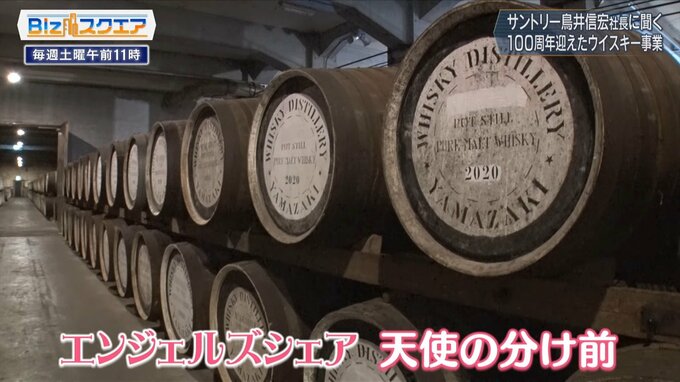

この蒸溜によってアルコール分だけを抽出することで、度数の高い無色透明のウイスキーの元ができる。釜の大小、首の長さや角度によって酒質の軽重を作り上げていく。蒸溜を終えたウイスキーは熟成のため木製の樽で長い眠りにつく。樽の種類や大きさ、置く位置などによってその味は複雑に変化する。原酒は樽の木目を通して呼吸し、量が少しずつ減っていく。

サントリー株式会社 佐々木太一氏:

夏だったら膨張しますし、冬になったら収縮します。季節だけではないのですが、樽の隙間からちょっとずつ逃げていく。これをエンジェルズシェア、天使の分け前と言います。天使にウイスキーを分けてあげないと、我々もおいしいウイスキーを飲めませんから。

熟成された多彩な原酒は、製品の特徴に合わせてバランスよくブレンドされる。佐々木氏は「難しいのは同じ品質のものを作り続けるということ」という。樽ごとに原酒のピークを見極めながら、どのタイミングでどの原酒を使用するべきかを判断。未来を見据えた原酒の管理も必要だ。

サントリー株式会社 山崎蒸溜所 藤井敬久工場長:

今まで品質向上に向けて地道にしつこく、へこたれず諦めずにやってきました。今までやってきたことをこれからも引き続きやっていく。今回100周年というのは単なる通過点であると。

――ウイスキービジネスの醍醐味とは。

サントリー株式会社 鳥井信宏社長:

熟成しなければいけないので、何年後かの需要は当たるも八卦当たらぬも八卦のようなところがあるのですが、品質をしっかりと良くしていくということは時間がかかったとしてもいずれ見返りがあるというか、評価をいただけるので、そういうことにようやく気がつき始めましたかね。

――今、街中ではいいウイスキーはなかなか手に入らない。品不足解消の目途はあるか。

サントリー株式会社 鳥井信宏社長:

当然それを解消するためにはそれだけの量を蒸留しなければいけないのと同時に量を貯蔵しなければいけません。貯蔵庫の投資はこの5、6年かなり強化しています。いかんせん12年物を世に出すには12年必要ですので。もちろん前年に対して少しずつ供給量が増えているのですが、それを上回る需要の伸びがあるので、本当に大変心苦しいのですが、もうしばらくお待ちください。