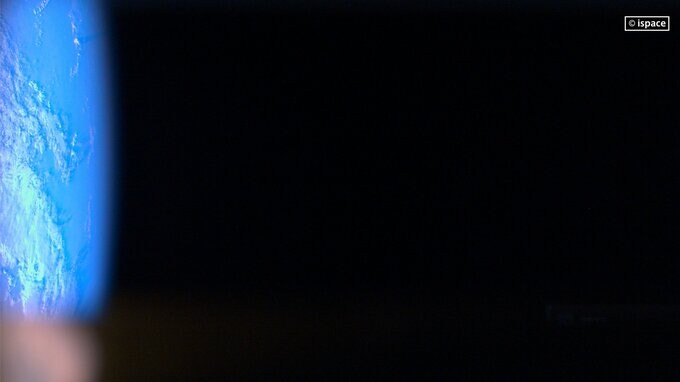

暗闇に浮かぶ青い海と白い雲。これは月着陸船が撮影した地球の姿だ。高度は約1800km。遠ざかりながら撮影されたものだという。2か月後に民間では世界初となる月面着陸に挑む日本の宇宙ベンチャー企業「ispace」が13日、公開したものだ。民間企業による月へのチャレンジにはどんな可能性が秘められているのか。代表の袴田武史CEOは「国による宇宙開発との決定的な違い」があると話す。

民間では世界初となる月面着陸へ まもなく月の周回軌道

遠ざかる地球を捉えた月面着陸船撮影の未公開画像が初公開された。ぼんやり見える層は、青い地球と暗黒の宇宙との境界で、地上から80km~100kmとみられる。

12月に公開された画像は、丸い地球がくっきりと写し出された。

地球の右下方向に小さく写る物体は、切り離されたスペースXのロケット、ファルコン9。

アメリカのフロリダ州を発射して約49分後の写真で、1時間半弱で地球を1周すると考えると、場所はアメリカの正反対、アジア上空の可能性があるという。

最新の情報では、現在、月着陸船は地球から約120万kmの地点を航行し、まもなく月の周回軌道に入る。

民間企業による月へのチャレンジにはどんな可能性が秘められているのか、代表の袴田武史(はかまだ たけし)CEOにインタビューを行った。

国による宇宙開発との決定的な違い 民間企業だからできる“トライアンドエラー”

Q民間のチャレンジで月をテーマにしたのはどうしてですか?

「月は早ければ数日でいけるので、この距離感を生かしてさっさとトライアンドエラーができるような環境を作った方が事業としては進むだろうと思ったのです。

小惑星の開発をテーマにした場合、はやぶさミッションでわかる通り、行くだけで2年かかります、持って帰ってきて4年以上かかります。資源開発というテーマになるとトライアンドエラーが非常に重要で、航行だけで4年かけて一つのプログラムやっていると全然トライアンドエラーが回りません」

Qトライアンドエラーをできることが、民間企業としての強みなのでしょうか?

「国が中心とした宇宙開発ですとやはり税金を扱いますので、国民に対する説明責任が重要になってきます。そうすると、実証された技術しか使えなくなってきます。民間だとある程度リスクを許容した新しいチャレンジができて、早く目的を達成できる可能性が高くなります」