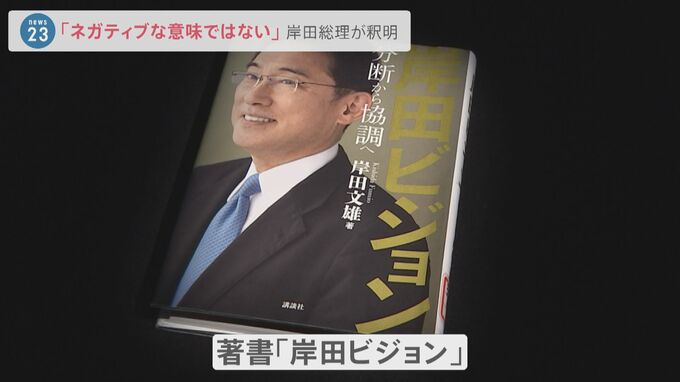

岸田総理の著書「岸田ビジョン」の記述

「自営業者も、会社員も、働くお母さんも、主婦も、障害のある人もLGBTの人も、必ず社会に居場所や役割はあるはずです」

国会で岸田総理は、かつて“自分もマイノリティだった”と話しました。

岸田総理

「私自身もニューヨークにおいて、小学校時代、マイノリティとして過ごした経験や、LGBTだからという理由でその役割や能力を十分に発揮出来なかった。そうした残念な思いをされてこられた方々の思い、こうしたものが土台になっていると考えている」

「荒井元総理秘書官の一連の発言は、国民の皆さんに誤解を生じさせたこと、これは誠に遺憾なことであり、不快な思いをさせてしまった方々にお詫びを申し上げる次第であります」

立憲民主党は差別発言の発端となった、岸田総理の発言を問題視。

立憲民主党 岡本あき子議員

「『社会が変わってしまう』この表現もやはり当事者からは非常にネガティブな表現として受け止められている。この点も謝罪と撤回を求めたいと思います」

岸田総理

「同性婚制度の導入については、国民生活の基本に関わる問題であり、国民一人一人の家族観とも密接に関わるものであり、その意味で全ての国民に、幅広く関わる問題であるという認識のもとに、社会が変わるということを申し上げたわけであります。これは決してですね、ネガティブなことを言ってるんではなくして、このもとよりこの議論を否定してる、こういったものではありません」

謝罪も撤回もしなかった総理。

そもそも「社会が変わってしまう」との発言は、法務省が用意した答弁にはなく、岸田総理のいわゆる“アドリブ”でした。

立憲民主党 岡本あき子議員

「この『変わってしまう』という表現を使ったのは、岸田総理のご自身の言葉だと。そこの真意を伺っております。もう一度お答え下さい」

岸田総理

「こうした制度を導入するということになりますと、全ての国民に幅広く関わる問題であるということで、社会が変わるということを申し上げました。変わってしまうといって、変わることになる。だから、議論が必要であると」

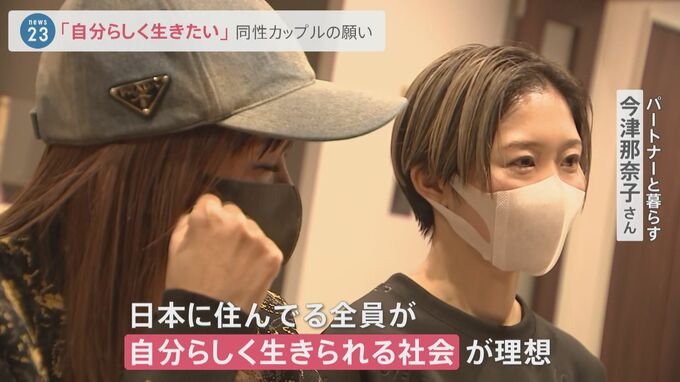

「自分らしく生きたい」同性カップルの願い

今津さんとパートナーの藤本めぐさんは、国会答弁をどう受け止めたのでしょうか。

今津さんのパートナー藤本さん

「岸田さん自体は議論していこうと思っているって答弁だよね?」

今津さん

「前向きに検討していく…何でも検討。検討はされてると思うんだけど」

同性婚が認められていないのはG7のなかで日本だけです。

2人の思いは…

今津さん

「マイノリティのためにというか日本に住んでる全員人が、自分らしく生きられる社会が理想」

今津さんのパートナー藤本さん

「同性婚を明日から認めたことで、何か不利益を被る人はいないと思う。結婚したい同性愛者の人たちがただ幸せになるだけの法案なので、肩の力抜いて考えてほしいと思いました」

G7で日本だけ「ナシ」同性婚・性的少数者への差別禁止法

小川彩佳キャスター:

多様性を認める社会という点で、日本の取り組みの遅れというのが目立ちますよね。

山本恵里伽キャスター:

日本はG7の中で唯一、同性婚を法的に認めていません。またさらに、性的マイノリティに対する差別禁止法が定められていないのも日本だけになっているんです。

社会起業家 中村多伽さん:

世界30か国でパートナーシップや、それに準じるような権利の保障がされていく中で、G7の中では日本だけができてないかつ、国連にも20年以上指摘されている問題。

同性婚やLGBTQに関連する権利を守る国の方が、例えばGDPなど、経済的な効果が高いというレポートや論文もすごいたくさん出ているんです。「日本を捨てる人も出てくると思う」という発言がありましたが、総理、秘書官の方も含、め海外経験のバックグラウンドがあるのに何でこういう発言に至ったのかなっていうのはすごく疑問に思っています。

小川キャスター:

むしろその多様性を認める方向に行かない国の方が「去りたい」って思う人もいるんじゃないかなと感じてしまう。

山本キャスター:

前秘書官の差別的発言を受けて岸田総理は「LGBT理解増進法案」の提出に向けた準備を指示しました。

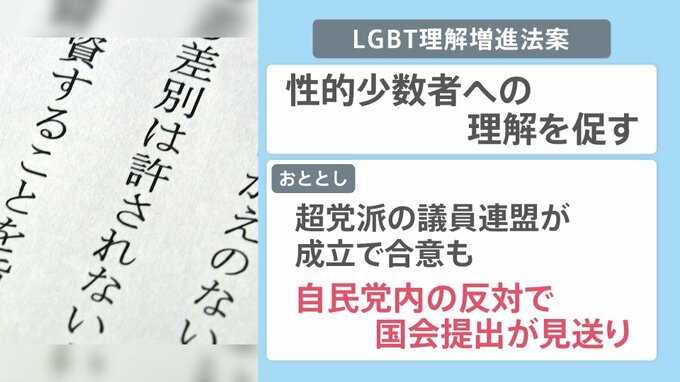

▼LGBT理解増進法案

「性的少数者への理解を促す」

2021年…超党派の議員連盟が成立で合意も、自民党内の反対で国会提出が見送り

「差別は許されない」がなぜ社会の分断に?LGBT法案

そのネックとなったのが法案に盛り込まれた「差別は許されないものである」というこの一言。当時慎重派の中心だった自民党の西田参院議員はこのように語っています。

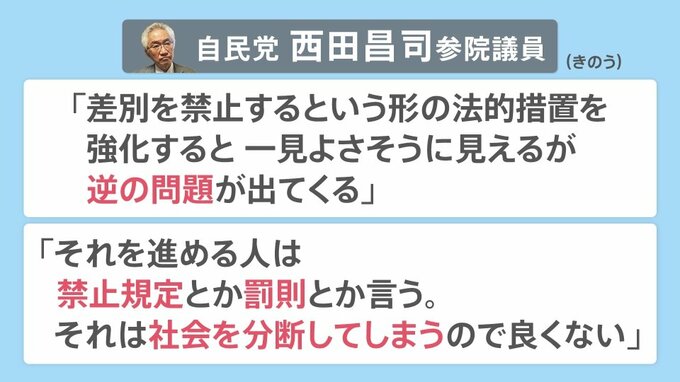

自民党 西田昌司 参院議員(2月7日)

「差別を禁止するという形の法的措置を強化すると一見よさそうに見えるが、逆の問題が出てくる」

「それを進める人は禁止規定とか罰則とか言う。それは社会を分断してしまうので良くない」

つまりは「差別は許されない」と書くと、新たな禁止規定や罰則に繋がって社会の分断を招くという主張なんですね。またある自民党の閣僚経験者はこうも語っています。

自民党 閣僚経験者

「本心では僕自身もそうだし、僕の周りの人は法案に反対している、ただ声を上げにくい」

社会起業家 中村多伽さん:

同性カップルであるだけで住まいが探しづらかったり、結婚してるカップルのように扶養控除が受けられなかったりとか、相続ができないとか、既にもう権利が保障されてないんです。侵害されている状態なので、首相や政府の高官が好き嫌いとか社会の価値観みたいなふわっとした気持ちで語っていい議論ではないと思っています。

政治が機能するっていうのは権利を保障するためのものだと思う。異性を好きになる人がマジョリティとされているのも、別に「異性だったら誰でも好きになる」わけじゃなくて好きな人を選ぶとか、結婚するかどうか、子供を持つかどうかも、本来はその人の自由なはず。そういうグラデーションの中の一つとしてLGBTQっていうのがあると思うんですよね。

そういうのを全部踏まえて、嫌いな人が居ようとそういう人が守られる社会を作るっていうのが、政府の役割なんじゃないかなっていうふうに思います。

小川キャスター:

一連の問題発言によって議論が活発になっているというのが事実ですから、それが法案成立な見通しになるのかどうかですね。