なぜ、この『“生”ホルモン文化』が広まった?

きっかけは半世紀前のダム工事にありました。

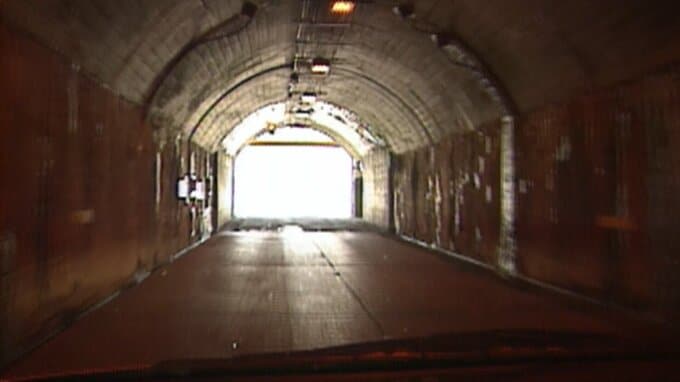

魚沼の観光名所でもある『奥只見シルバーライン』。

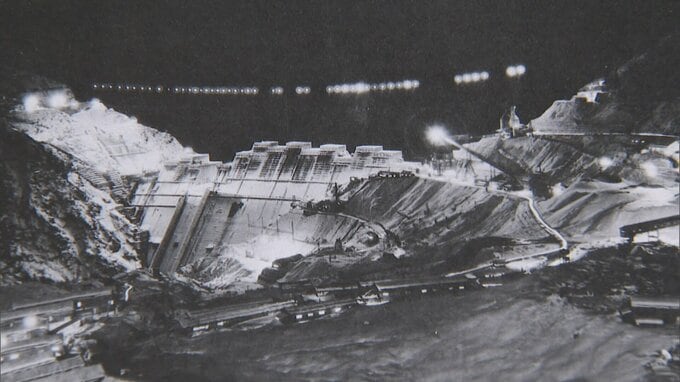

全長22kmのうち、18kmがトンネルで構成されています。しかも19本もあるんです。この県道をぬけた先にあるのが「奥只見ダム」。1954年に工事が始まり、多いときで一日に3700人の作業員が全国各地から工事にあたりました。

【魚沼市観光協会 三友泰彦会長(取材当時)】

「何よりも優先されたのが、食べ物の確保と、住むところの確保。肉があまりにも高価で、とても通常の食卓に出てくるような値段ではなかったので、それはなかなか口には入らない。そうであるならばということで、ホルモンを食べたということなんでしょう」

豚肉や牛肉は高価なものでしたが、ホルモン=内臓は捨てられてしまうような食材で、安く手に入れることができました。しかも魚沼市にはピーク時に300を超える養豚場があり、新鮮なホルモンがいつでも手に入る環境が整っていたのです。

そこでダムの作業員は、値段を気にすることなく貴重なタンパク源として“ホルモン”を好んで食べるようになったのです。

この習慣が市民にまで広まり、“魚沼独自の食文化”として定着しました。

魚沼市では肉屋のみならず、新潟県内に広く店舗を展開するスーパーマーケットでは、この地域だけ、“常に”生のホルモンがおいてあるそうてす。

【原信 小出東店】「夏場になるとやはり焼肉という事で、特に『生ホルモン』を好んで手に取るお客様が多い」

こうして魚沼市民は、肉屋やスーパーで買った生ホルモンで、頻繁にバーベキューをするのです!