『強剪定』は木にも悪影響?街路樹のあるべき姿は

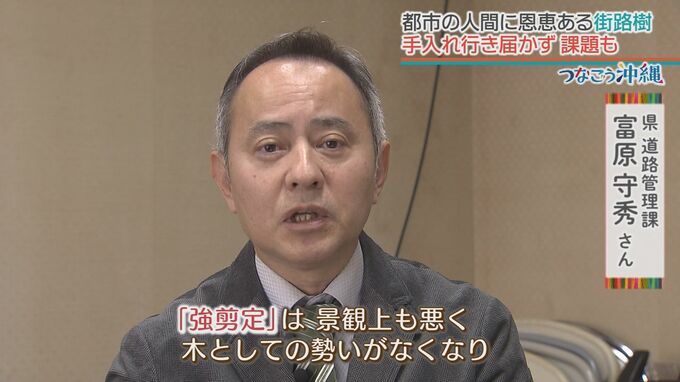

県道路管理課 富原守秀さん「葉っぱが落ちる落葉の対策に対しては、こまめに剪定すればいいんですけれども、県としてはそこまで管理が行き届かないという面もあり やむを得ず強剪定しているというケースもあります。強剪定というやり方は 景観上も悪く、木としての勢いがなくなり 将来的に倒木の危険性が高まるなどの問題があるため 本当にやむを得ない場合に限りたい」

では理想的な街路樹の姿とはどんなものか。うるま市に、丁寧に手入れされた環境があると聞き、現場を訪ねました。

武田さん「きちっと切るべきところを切って 残すべきものを残して これは良いですね」

Q 根っこが広がるスペースも十分とられている

武田さん「そうですね これだけのスペースを確保できればね」

こちらの街路樹のガジュマルは枝葉を伸ばしつつも、車道上の枝葉は4.5mより上に保つことなどを定めた道路構造令もきちんと満たしています。県は去年、このような状態がスタンダードな景観だと定めた『花と樹木の沿道景観計画』を策定。

自然な樹形をした街路樹が、安全に美しく手入れされた道路景観を増やそうとしています。

道路管理課 富原さん「道路を含めた街の景観が向上することでの、住みやすいまち作りや、観光客の移動時に、花と緑にあふれた道路景観で沖縄らしさを感じていただくことで、基幹産業である観光にも寄与できるものと考えています」

自然で美しい道路景観の保全は、住んでよし、訪れてよしの街づくりに貢献し、SDGsの目標にもつながります。

こうした景観を長期的に維持するためには、管理の負担軽減も必要で、植える場所に適した木を植える『適地適木』というのがキーワードになっていきます。道路環境に適さない大木は植え替えを実施。中城村の県道29号では昨年度、アカギからより小さなリュウキュウコクタンに植え替えました。

ひとたび植えれば数十年は生き続ける街路樹。持続可能な維持・管理への見直しが少しずつ始まっています。