成田さんと考える子育て支援 「国内の成功例からスケールを」

山本キャスター:

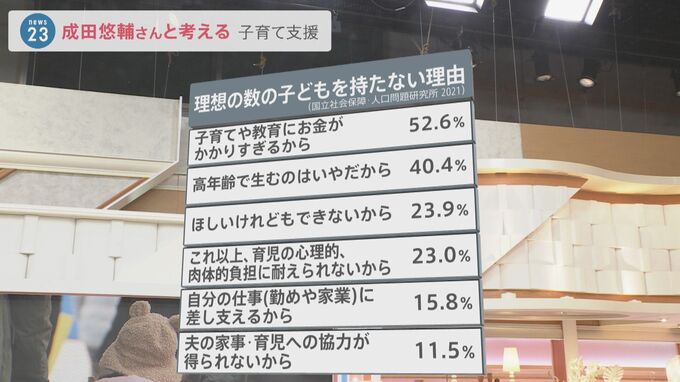

こんなデータがあります。夫婦が理想の数の子どもを持たない理由です。

▼子育てや教育にお金がかかりすぎるから 52.6%

▼高年齢で生むのはいやだから 40.4%

▼ほしいけれどもできないから 23.9%

▼これ以上、育児の心理的、肉体的負担に耐えられないから 23.0%

▼自分の仕事(勤めや家業)に差し支えるから 15.8%

▼夫の家事・育児への協力が得られないから 11.5%

一番多いのは、やはり金銭的な部分、お金がかかりすぎるからというのが52.6%でした。

その次が高年齢で産むのはいやだから、そして他にも欲しいけれどもできないから。お金以外の理由もやはりあるということがわかりますよね。ハードルの高さというのを感じると思います。

成田さん:

さらにやっぱりお金があっても、子育てを自分自身でやるとなると、お父さんかお母さんがどちらかはある程度仕事を長い間犠牲にしなくちゃいけないっていう現状もあると思うんですよね。なので、お金以外の側面も同時に考えていくことは間違いなく大事なんだろうなと思いますね。

小川キャスター:

特に共働きの方ですと、負担に向き合わなきゃいけないという部分もありますし、シングルマザーなどもそうだと思うんですけれども、金銭面以外の負担を減らすという政策、どういったものが必要だと感じですか。

成田さん:

いろんな海外事例もあると思うんですが、例えば日本国内の自治体とか企業とかがやっているような政策で効果がありそうなものを見るのも大事かなと思うんですよ。

とある大企業は、働き方改革で勤務時間を朝型に変えて、夜勤務することがすごく難しいような状況を作り出したらしいんですよ。

その結果として、その会社の中での出生率みたいなものが、ものすごく上がったっていう事例があったりするんですね。

そういった形で、勤務時間をちょっとずらしたりするというような政策だけで目に見える変化が生まれる場合もある。

そういう事例を国内で探しながら、

徐々にそれを拡大していくみたいな試みが大事なんじゃないかなと。

山本キャスター:

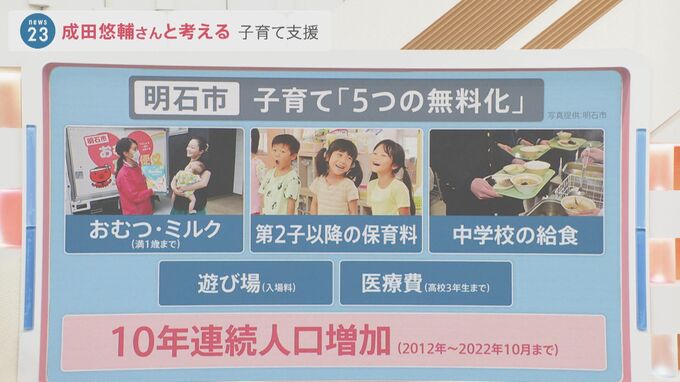

その一つの事例と言えるかもしれないんですが、効果を上げている自治体があります。

兵庫県の明石市です。明石市では2013年から子育て支援の政策を増やしまして、今は「5つの無料化」というのを打ち出しています。

▼おむつ・ミルク(満1歳まで)

▼第2子以降の保育料

▼中学校の給食

▼遊び場(入場料)

▼医療費(高校3年生まで)

この政策もあってか10年連続で人口増えているということなんです。(2012年~2022年10月まで)

小川キャスター:

これはもう説得力がありますけれども、こうした成功例から学べることというのはどういったことなんでしょう。

成田さん:

こういった国内の小さな事例から、本当に効果があった政策を見つけ出してそれを徐々に国レベルにスケール(拡大)させていくってことが大事なんじゃないかと思うんですよ。

そのプロセスが大事になるのは本当に効果があったのかどうかをちゃんと検証するってのいうのは大事だと思うんですよ。

この明石市の事例なんかでも、人口が増えた、子どもを産む家庭が増えた、っていう事実はあるようなんですが、もしかしたら、それは例えば他の自治体から子どもを産みたいと思った家庭が流入してきてるみたいな効果もあるかもしれないですよね。そうすると段々と他の自治体まで広げていくと効果が徐々に薄れていくみたいな可能性もあるんだと思うんですね。

その辺りの可能性も汲み取りながら、慎重に効果を図る。それに基づいて、よりよい政策を行っていくというようなサイクルを回していくことが大事になってくるんじゃないかな。

なので、海外事例に目を向けがちなんですが、同じぐらい国内の自治体とか企業が行っている地道な現場の努力というのに目を向けることが大事かなと思いますね。

小川キャスター:

異次元の少子化対策と銘打ったからには、その覚悟があるかどうかというところですよね。

成田さん:

そうですね。なので、そのために例えば予算をこれだけつけますとか何かわかりやすい一つの旗印みたいなものがあると、みんな理解しやすいかなと思いますよね。

今だと、いろいろなもののパッケージって感じじゃないですか。全体を束ねるようなわかりやすいキャッチコピーと、それを下支えする予算なのか総理のものすごく力強い言葉なのかわかりませんが、そういうものがあると、ますます広がりやすいんじゃないかなと思います。