国や都の少子化対策は有効的なのか? 「まずはデータや事例を作ることから」

小川キャスター:

まさに今、議論が行われている最中ということで具体的なことはこの先どんどん煮詰まっていくのかと思うんですけれども現時点で現金給付なども目立っています。

成田さんはこうした今出ている少子化対策が有効だとお考えですか。

成田さん:

一言で言うと、やってみないとわからないんだと思うんです。だからやってみるしかない。という気持ちで国も都も始めてるんだと思うんですよね。

確かに、例えばヨーロッパの北欧とかハンガリーみたいな国の事例だと

大規模な現金給付とか経済的な支援によって少子化を食い止められたように見える事例ってのは多々ありますよね。

ただ、他の国と日本はあらゆる側面で違っていて、全く規模も違う文化も違う、経済構造も違うので単純に海外の事例を日本に当てはめられるか、というとわからないと思うんですよね。

なので、データや事例で何が言えるかっていうと、やってみるしかない。そのためのヒントを与えてくれるのが事例とかデータっていうことになるんじゃないかなと思いますね。

小川キャスター:

今の少子化対策では不十分ということは、事実なわけですよね。

「異次元ならパッケージより旗印が必要」

山本キャスター:

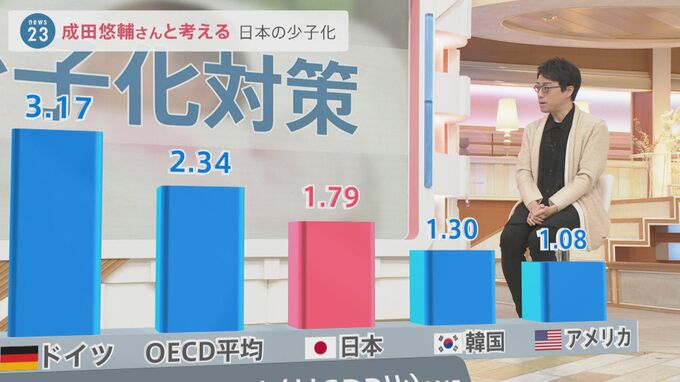

日本がどれくらい子育てにお金をかけているのか?海外と比べてみます。

子ども・子育て支援に対する公的支出(対GDP比)2017

▼フランス 3.60%

▼スウェーデン 3.40%

▼イギリス 3.23%

▼ドイツ 3.17%

▼OECD平均 2.34%

▼日本 1.79%

▼韓国 1.30%

▼アメリカ 1.08%

国内総生産GDPに対して、子ども関連の支出がどれくらいあるか?

フランス、スウェーデン、イギリス、ドイツが3%を超えています。

その一方で、日本はというと1.79%。比べるとやはり高いとは言えないと思いますがこの数字、成田さんはどのようにご覧になりますか?もっと必要だなと思いますか?

成田さん:

もちろん、これもいろいろなものが組み合わさっているものなので、単純比較して他の国より低いからあげるべきだという議論にはならないと思うんですよね。

ただ、少子化対策が重要で、そのために異次元の少子化対策をやるというのであれば、そのためのシンボルというか旗印として、ドカンと“大きな予算をつけるんですよ”という意思を表明するのは単純にお金をばらまくという意味でも意味がありますし、さらに人々の行動心理的な影響というのもあるのかもしれないです。

なので、2022年の段階だと政府とか子ども予算の倍増みたいことを掲げていましたよね。それがちょっとグズグズな形になっているように見えるのが少し心配だなと思いますね。

もし本当に異次元の少子化対策をやるというんであれば、はっきりと“それに見合った予算もつけるんですよ”と言った方が説得力、影響力が増すんじゃないかなという気がしますね。

小川キャスター:

そして、そのためにはどこかからお金を持ってこないといけない、財源の問題というのがありますよね。消費税増税という話も出ていますけれども、そのためには全世代の納得感というのが必要になってくる、これにはどう向き合うべきだと感じていますか?

成田さん:

ただ少子化対策とか子どもに対する投資って、一番わかりやすい国の未来に対する投資だと思うんですよ。子どもが大事だとか大切かどうかという問題を一切抜きにしても、単純に人が1人増えれば、その人が一生のうちに平均的に何億円か稼ぐわけじゃないですか。国に何千万円かは納税してくれるわけですよね。

そう考えると、ある意味でドル箱を作り出すための方法だと。すごくドライに考えてしまうこともできるんだと思うんですよね。

そうすると単純にその未来の税収を手に入れるために、今投資するっていうのはごくごく自然で理にかなったことだ。そのためには、もしかしたら子どもに対する投資みたいなものを、それに特化した“子ども国債”みたいなもので賄う。そういう財源の作り方もあり得るんじゃないかっていう議論をしてもいいんじゃないかなと思いますね。