"マスク不要"論の背景に政治的思惑 一方「マスクを着けるべき方向に向かっていいはず」との声も…

ホランキャスター:

この分類の見直しとともに議論されるとみられているのが、「マスクの着用」について。

現在、屋外においては、マスクは原則不要となっていますが、一方、屋内では会話をする場面や、距離の確保が難しい場合は、マスクの着用が推奨されています。ただ、距離を確保し会話をほとんどしない場合は、屋内でもマスク不要となっています。

新たな着用ルールとして、政府内では5類に引き下げる時期に合わせて、屋内でもマスクを着用しなくていいという原則不要案などが浮上しているということです。

なぜこのタイミングで、マスク不要という議論が行われているのか。1月に岸田総理は外遊を行いましたが、欧米各国はすでに、マスク不要というシーンがたいへん進んでいます。そこに足並みを揃えたいという思い、さらにG7サミットが5月に広島で行われるので、その前までに、“脱マスク”の環境づくりをしたいのではないかという見方があるようです。

1月23日に召集される通常国会では、マスク着用について、演壇にアクリル板を設置し、答弁者などのマスク着用を不要にするということです。不要の理由として、議員席と一定の距離があるためということなんですが、少しずつ日常の中で、マスクを着用しなくてもいいというシーンが増えていきそうです。

井上貴博キャスター:

日本はいまだに世界一、マスクの着用率が高いわけですけれど、マスクを何のためにつけるかについて、いま一度思い返すとリスクを軽減させたり、感染予防のために着けたりするはずのもの。それが、人目を気にしてつけるなど、マスクの意味合いがマナーのような位置づけになっていないかなと感じる。

オンライン直売所「食べチョク」秋元里奈代表:

人によって考え方が違うので、マスクを着ける人にルールを合わせて原則マスクを着けましょうという形にどうしてもなってしまっている。どこまで効果があるのかといった本質的な意味を理解して着けているかというと、雰囲気的にみんなが着けているから着けているというのはある。でも、本当に着けたい人は着けて、そうじゃない人は外すというふうにしていければ一番いいなとは感じる。

井上キャスター:

大人はある程度自分で選択できると思うんですが、子どもたちは従順にこの3年間、マスクを着け続けてきた。マスクを外そうと、大人が声を大にするのも大切なのでは。

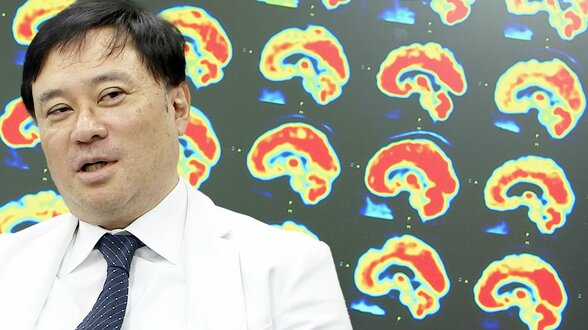

KARADA内科クリニック五反田院長佐藤昭裕医師:

子どものマスク着用について、いろいろな研究が出てきています。発育には関係ないというデータもありますし、逆に危ないんじゃないかというデータもあります。なので、まだ結論付けられてはいない。

ただ、今回の感染症法上の分類を変えるタイミングと、マスク着用の議論は、何の関係もない話。それをごちゃごちゃにして一気に進めてしまうというのはやめた方がいい。

そもそも、マスク着用というのは基本的な感染症対策。5類相当になったら、陽性と診断されたばかりの人が隣にいるという状況が出てくるかもしれないので、逆に、マスクを着けるべき方向に向かっていいはずなんです。その辺りの説明を丁寧にすべきだと思います。