こうした状況を改善するには、どのような対策が必要なのでしょうか?

大阪教育大学で保育学の研究を行う、小崎恭弘教授に話を聞きました。

大阪教育大学・小崎恭弘教授「従来、自治体は国の定める待機児童を減らすということを中心にしてきたので、今みたいな本当に入りたいという所に入れていない保留児童・隠れ待機児童については対応していく必要がある。できるだけ自分の家を中心とした身近な所で保育・子育ての活動をしたいと思うのはこれは当然ですよね」

では、保育園の入所が集中する地域で市が今できる対策とは、具体的にどのようなことがあげられるのでしょうか?

小崎教授「例えば待機児童(保留児童)ばかり集めた保育施設を作って、希望のところが空いた時に入っていけるようにする」

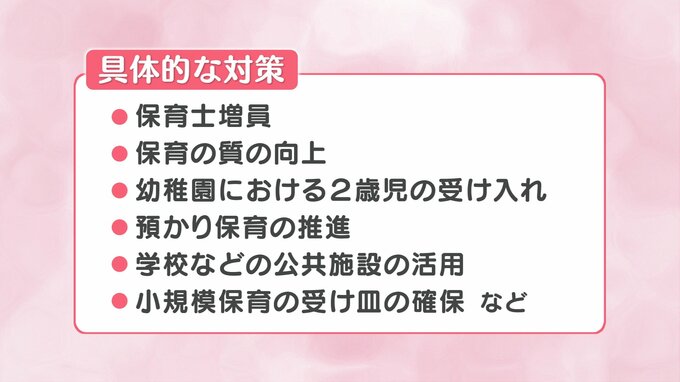

他にも、保育士の増員や保育の質の向上はもちろん、幼稚園における2歳児の受け入れ、預かり保育の推進、学校などの公共施設の活用、小規模保育の受け皿の確保などがあげられるということです。

小崎教授「保育というのは将来の市民を育てる営みと思うと、これから未来に向けてどういう保育を取り入れていく政策をしていくのかということが、福島市の未来をどう作っていくかに繋がるので、もう少し力をいれてほしいなと思う」

待機児童が2年連続ゼロの福島市。

これからは保留児童をどう減らしていくかが課題です。