責任能力の有無は「鑑定医が本来決めない」法律的に判断

ーー鑑定留置では一体何が決まるんでしょうか?

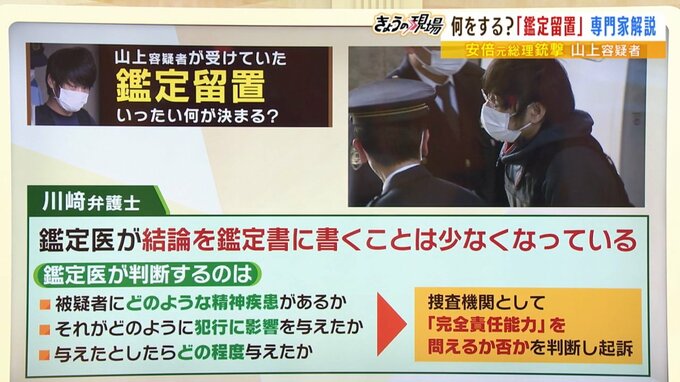

「鑑定医が結論を書くことは少なくなってきています。皆さん鑑定医が鑑定書に責任能力があるなどを書くと思ってる方も結構いらっしゃるんですが、あくまでも責任能力があるかないかは法律判断なので、鑑定医の先生が本来決めることではないんですね。そうすると、どんな疾患があったのか、犯行時にそれが影響しているのかしていないのか、影響しているとすればどの程度なのか、鑑定医の先生は専門領域として医学的な見解として鑑定書に書かれると。それを見て捜査機関側で、完全責任能力でいけるな、あるいは耗弱かもしれないなどの判断を法律的にしていくことになります」

ーー中には刑事責任能力がないと判断されて、起訴できませんということもあるわけですか?

「長年やっておられる鑑定医の先生がいらっしゃいますので自分が鑑定した方がその後どうなったかっていうのもわかる人もも多いですから結論めいたことをおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、やはり法律か、鑑定医の領域かをきちんと分けて考えていこうというのは、最近のトレンドなのかなと」

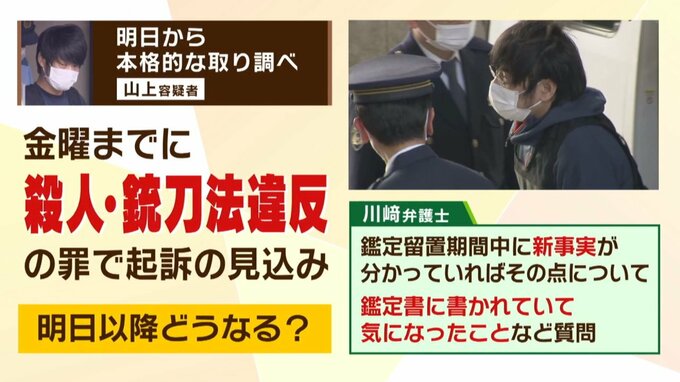

ーー1月13日までに殺人と銃刀法違反の罪で起訴の見込みとなっていますが、それまではどのような取り調べになると予想されますか?

「鑑定留置期間中に新たに事実が分かった点、鑑定書に書かれていて気になった点などを質問するのではないかとみられます。おおよそのことは既に聞いていると思いますが、(鑑定留置期間中は)取り調べはないにしても捜査は続いていますので何か新しいことがあれば、そのことについて彼に聞くということもあるでしょう。もちろん専門的な領域なのできちんと漏れなく捜査をするというのは重要なことなんですが、一方で無罪推定は当然あるわけで、身体拘束が長くなるのはよくないことだと。長くなる事件では起訴後にも鑑定をしようという話にもなってくると、そのことが、容疑者・被告にとってもいいのかどうか、社会全体にとってもいいのかどうか、考えないといけない点だろうなと思います」

ーー被害者救済法の成立とか大きな社会の動きというのがありましたけどそのあたりはどうなんでしょう?

「施設収容法という法律が別にありまして、精神が不安定になるようなところは墨消しをされて黒塗りをされて新聞を読んだりということはあります。弁護士と接見をしますので、その時に例えば外ではどんな様子なんでしょうかとか、そういうことを聞かれることもよくありますので一定程度はやはり知ってるんじゃないのかなとは思います」