安倍元総理を銃撃した殺人容疑で逮捕された山上徹也容疑者が5か月半の及ぶ鑑定留置を終えて1月10日、奈良西署に移送され、本格的な取り調べが始まります。刑事弁護に詳しい川崎拓也弁護士によると、裁判員制度が始まった2009年、一般人の裁判員に「刑事責任能力」をわかりやすく理解してもらおうという流れから起訴前の鑑定留置が増え始めました。一方、取材を担当した記者によると、鑑定留置期間中に「山上容疑者あてに全国から衣類やお菓子、また現金100万円以上の差し入れがあった」ということです。1月11日から本格的な取り調べが始まり、殺人・銃刀法違反の罪で起訴される見通しです。

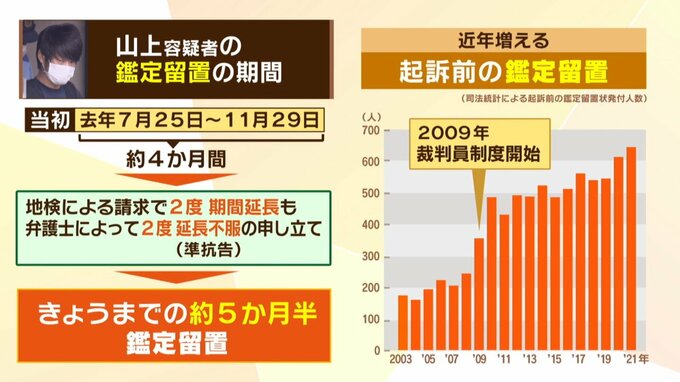

年々増加傾向の「鑑定留置」

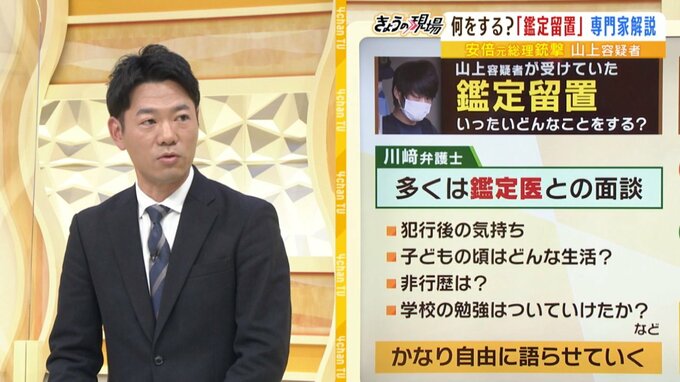

ーー安倍元総理銃撃事件で山上徹也容疑者(42)の鑑定留置が1月10日で終了となりました。当初は去年の7月25日~11月29日、約4か月間行われると言われていましたが、実際には地検の請求で2回期間の延長、そして弁護士により2回の延長不服いわゆる準抗告の申し立てがあり、1月10日までの約5か月半、鑑定留置となりました。この5か月半の鑑定留置をどのようにみたらいいですか?

「率直に言ってやや長めだったかなと思います。通常は3か月が多いので当初の4か月も若干長かったんですが、それに延長が加わって5か月半、やはり裁判所が延長の不服を認めたのも頷ける部分があるのかなと思います」

ーー実はこの鑑定留置、年々増加傾向にあるということです。どうしてなんでしょうか?

「2009年の裁判員制度が始まったというのが、大きな分かれ目かなと思います。やはり責任能力、一般の方には非常にわかりにくいところがあります。裁判になったときにそれがちゃんと説明できるのか。わからないから無罪になったらそれでいいのかという問題意識が捜査機関、検察側にあって、2009年以降きちんとした証拠を裁判の前に持っておきたい、ちゃんと調べて起訴をしたいという欲求みたいなものが強くなっているのかなと思います。これは起訴前、裁判の前に、容疑者が犯行時に責任能力があったのかを精神科医の先生に相談、面談をしながら判断をしていく、鑑定書という書面ができるんですけども、これが一つの将来の責任能力の証拠になる。そういう手続きになります」