2022年4月1日の改正民法施行にともない成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた事で、新たに成人となった18歳と19歳の扱いについて少年法でも改正が施行されています。

少年法では「少年の更生=立ち直り」に重きが置かれています。

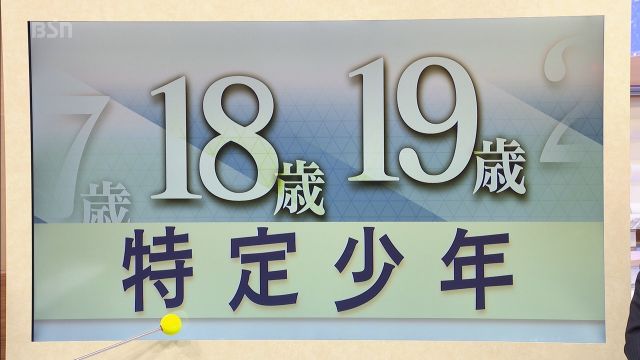

4月1日からは、18歳と19歳を『特定少年』として17歳以下と区別して扱うことになりました。

犯罪を犯した少年は逮捕・送検されるとまず家庭裁判所に送られ、『不処分』や、保護観察・少年院送致といった『保護処分』などの処分が決められます。

家庭裁判所が、保護処分ではなく成人と同様に刑罰を科すべきと判断した場合には、検察に送致(逆送)されます。この流れ自体は改正後も変わりませんが、この『逆送』の部分で18歳と19歳の『特定少年』の扱いが変わります。

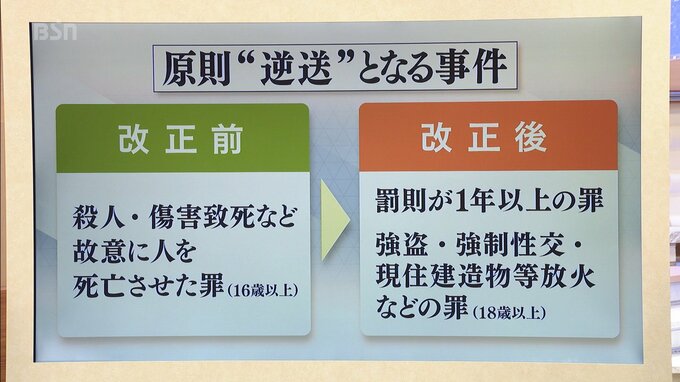

これまでは殺人や傷害致死など故意に人を死亡させた事件などが原則的に『逆送』の対象となっていましたが、4月1日からはその対象が拡大され、強盗や強制性交・現住建造物等放火など、罰則が1年以上の罪にあたる事件も含まれることになりました。

これまでは殺人や傷害致死など故意に人を死亡させた事件などが原則的に『逆送』の対象となっていましたが、4月1日からはその対象が拡大され、強盗や強制性交・現住建造物等放火など、罰則が1年以上の罪にあたる事件も含まれることになりました。

『特定少年』について、懸念される点を法律の専門家に聞きました。

【あおい総合法律事務所 黒沼有紗弁護士】

「検察官に送致されて普通の裁判を受ける少年の数が増えるだろう、ということも間違いないと思います」

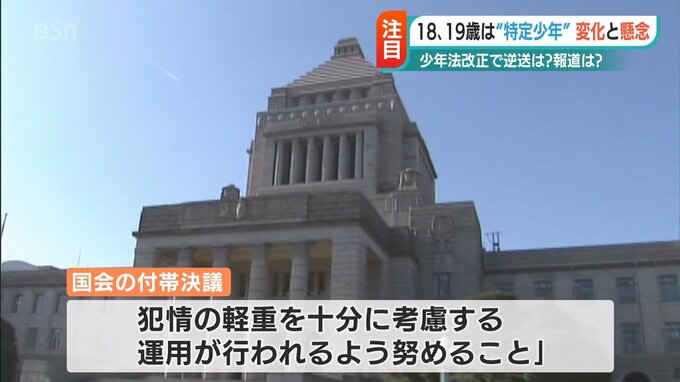

少年法改正にあたり、国会の付帯決議で「家庭裁判所が検察官に送致するかどうかを決定するにあたり、犯情の軽重を十分に考慮する運用が行われるよう努めること」と示されています。

新潟県弁護士会の黒沼有紗弁護士は、18歳と19歳は社会に出たばかりというケースが多く、犯罪を犯した背景には周辺環境や家庭環境が関わっている場合が多いと指摘します。