一方で高齢者や入院患者といった要支援者や観光客をどう避難させるか、課題もあります。

噴火による溶岩の流れを表したシミュレーション動画では富士吉田市の東富士五湖道路近くに火口ができた場合、溶岩流は45分で国道138号に達し、1時間で吉田小学校に。

溶岩の速度は県は市街地まで来たら人が歩くスピードとほぼ同じになるとみています。

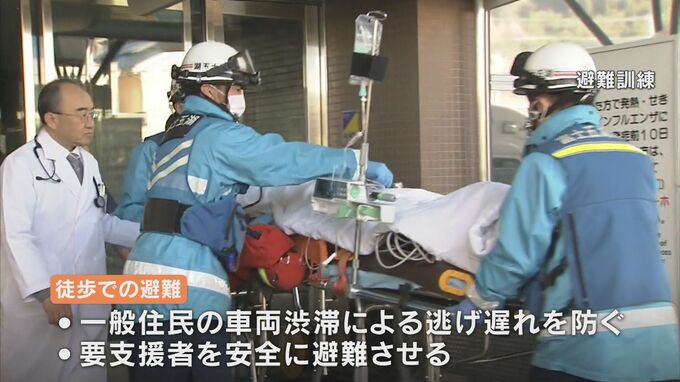

今回の中間報告で示された原則、徒歩での避難。

対象は主に噴火後に溶岩流が3時間以内に到達する場所にいる人たちです。

今回の見直しは一般住民が渋滞で逃げ遅れることを防ぐほか、要支援者を安全に避難させることに重点を置いています。

中間報告では要支援者を早めに車に乗せて避難させることになっています。

山梨県火山防災対策室 関尚史室長:

車でなければ逃げられない方に優先的に道路を使っていただくためには

どうしたらいいのかが検討の一番大きな項目で

火口に近いエリアでは一般の自分で歩ける方については原則徒歩による避難を検討すべきではないかというのが一番大きな見直し。

しかし要支援者の避難先はまだ決まっていません。

山梨県富士吉田市 堀内茂市長:

要支援者を搬出してどこへお連れしたらいいのか、ここが市町村単位のレベルでは確保が難しい。県、国レベルで対応を考えておいてもらいたい。

さらに富士吉田市を始め富士北麓地域には多くの観光客が訪れます。

山梨県富士吉田市 堀内茂市長:

観光客の皆さんも市の一次避難所、二次避難所に誘導するが、そこから先の避難方法が煮詰まっていないのが実態。

特に夏の最盛期には北麓市町村の人口の数倍の観光客が訪れるということで、富士吉田市では市内の宿泊施設を避難所として受け入れてもらうことも検討しています。

山梨県火山防災対策室 関尚史室長:

観光客もそうですし住民以外にも仕事や学習のためにこの地域に滞在している人もいるので住民以外の方の避難行動についても示していきたい。

県は今年度の出来るだけ早い段階で新たな避難計画を示すとしていますが、市町村との連携を図り地域の実情を踏まえた実効性のある計画にすることが求められます。

(*記事中の役職は3月の中間報告の公表時点)