教諭と子どもたちだけの空間と思われがちな学校現場。しかし今、学校や地域住民、保護者が協働し、子どもたちの成長を見守る『学校作り』が進められています。

「第5回ミツバチ教室、始まります」「いぇーい!」

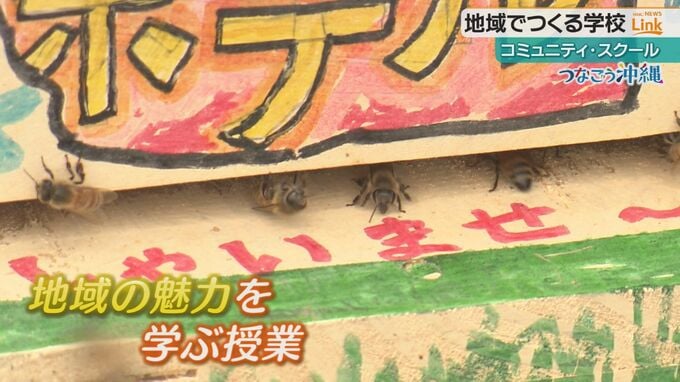

楽しそうな表情をみせる子どもたち、行われているのは地域の魅力を再発見する学校の授業です。

授業の様子

「こことここを持ってゆっくり上げる。この箱に斜めで入れて」

舞台となるのは、本島北部の屋我地島にある島唯一の学校『屋我地ひるぎ学園』。

2016年に屋我地小学校と中学校が合併した小中一貫教育校で、小学1年生から中学3年生にあたる9年生までが同じ校舎で学びます。

そんな学園は2018年から新たな学校運営を始めました。

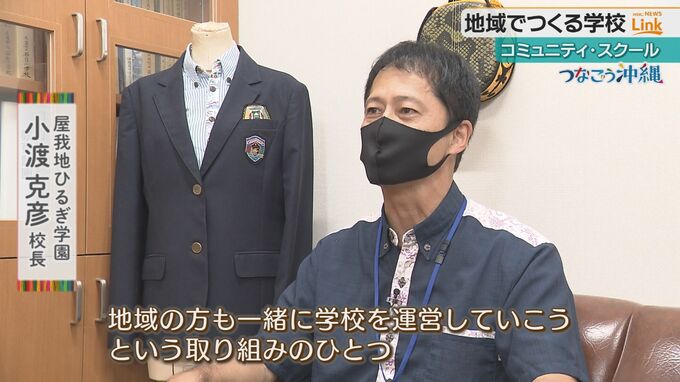

屋我地ひるぎ学園 小渡克彦(おど かつひこ)校長

「『コミュニティ・スクール』と言って、地域と共にある学校ということで、地域の方も一緒に学校運営をしていこう、という取り組みのひとつになります」

地域住民や保護者が学校運営に参画できる仕組み「コミュニティ・スクール」。

去年の5月時点で導入している県内の公立小・中学校は、小学校が100校、中学校は48校と共に全体の3分の1程度で、まだまだ周知されているとは言えない現状です。

屋我地ひるぎ学園 小渡克彦(おど かつひこ)校長

「地域の方や保護者が『コミュニティ・スクール』という言葉や中身を全く知らない状況で導入したので、その言葉がどういう仕組みなのか、どういう組織で動いていくのかというものをまずは知らせることが一番苦労した点です」

この日の講師は島在住の養蜂家・三浦大樹(みうら だいき)さん。

ミツバチの引っ越しをテーマに、子どもたちが作った巣箱にミツバチの巣がついた板「巣板」を1枚1枚移していく作業を行いました。

参観で訪れていた保護者らが子どもたちを見守る中、慣れない作業にも真剣な表情で取り組み、見事課題をクリアすることができました。

児童

「楽しかった」

「毎日(ハチを)観察することが大切と教えてくれました。」

「蜂蜜にあまり興味がなかったけど、みつばち教室で興味が湧いてきた。いつもはミツバチに何も目はいかなかったが、ミツバチの体験をしてから花粉がついているか、つい探してしまう」

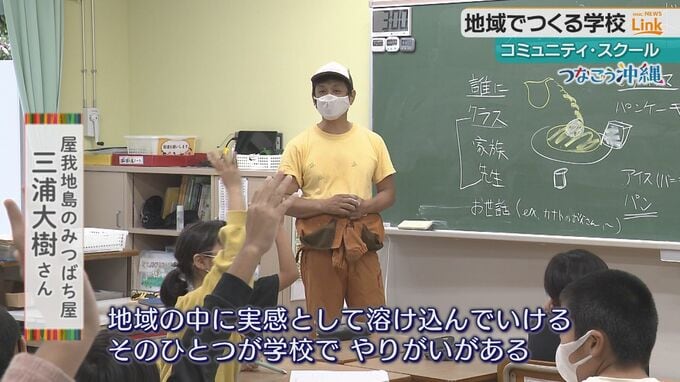

授業を通して島や自然に興味を持った子どもたち。講師を務める三浦さんは、この瞬間にやりがいを感じています。

養蜂家・三浦大樹さん

「学校ってどちらかというと公民館とは違って敷居が高いイメージがあるんですが、地域の中に実感として溶け込んでいけるそのひとつが”学校”というのがあってやりがいがあるし、交流がどんどん生まれてくるということですよね」

こうした取り組みが保護者に広がり、今ではおよそ7割近くの子どもたちが島の外から学園に通っています。

保護者

「学年問わず『先輩と何をした』とか『下の子たちと一緒に遊んで世話をした』とかそういう話を結構きけるので、先生方もそうですけど、地域の方も一丸となって子どもたちを見守ってくれながら一緒に勉強させてくれていて、とても良いところだと思います」

教員・地域住民・保護者が一丸となって学校の運営を行う。こうした取り組みは『質の高い教育をみんなに』や『住み続けられるまちづくりを』というSDGsの目標につながっています。

屋我地ひるぎ学園が目指す持続可能な未来とは?

屋我地ひるぎ学園 小渡克彦校長

「社会に開かれた教育課程ということで文科省も(コミュニティ・スクールを)押し出しているので、一緒にこの教育を進めていく、小中一貫教育の良いところと、コミュニティ・スクールをいかしながら子ども達が、いきいきと活動できて力をつけられるような学校作りに努めていきたいなと思います」

学校と地域が手を取り合い、子どもたちの健やかな成長を見守る。これからの学校運営のあり方の大きなヒントとなりそうです。

【記者MEMO】今年度から文部科学省は、全国の学校で「コミュニティ・スクール」の設置を努力義務とするよう定めています。教育に対する目標や課題をまわりの大人が共有することで、子どもたちのさらなる成長や学びの充実が期待できるかもしれません。