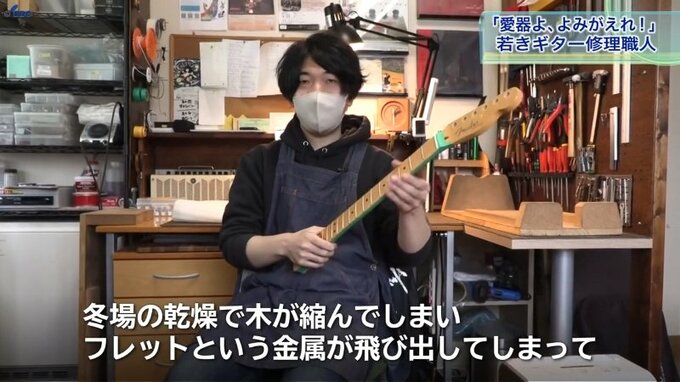

この日はギターの弾き心地を大きく左右する「ネック」と呼ばれる部分の調整を行っていました。

(大久保さん)

「これは冬場の乾燥で木が縮んでしまって、フレットという金属の部分が飛び出てしまって。これほんとにひどかったりすると手をケガしちゃうくらい」

指の感触だけを頼りにわずかに飛び出した部分だけをヤスリで削り落とします。

このギターの持ち主はどんな音を出したいのか。修理は音のイメージを形にしていく作業でもあります。

(大久保さん)

「お客様とお話ししたりコミュニケーションして、僕はこういうのが好きなんだとか、こういう風にしたいんだとかを聞いた上で、そうするためにはどうするか相談したりする時間が、一番修理の中で大切だと思ってますし、僕にとってもいちばん楽しい時間ですね」

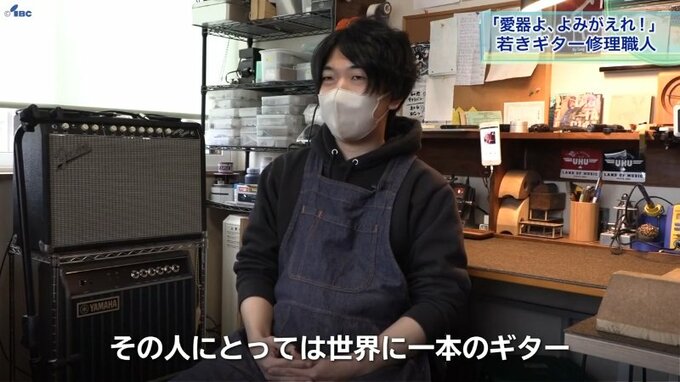

ギターの修理に関わるようになってから変わらぬ思いがあります。

(大久保さん)

「何百万円、何千万円というギターだろうが数千円のギターだろうがその人にとっては世界に1本のギターなので、同じように自分が持つ全力が出せたら。いろんな作業をしていくうちにより良い方法が生まれてくるので、(技術を)更新し続けるという意味ではどんな作業も難しい作業だなと思いながらもやってます。ただ、それがいちばん楽しいことではありますけれど」

平成生まれの若きギター修理職人・大久保亮さんは、いつか自分で、一からギターを作ってみたいという夢を思い描いています。