12月15日、東京都議会が新築の住宅に太陽光パネルの設置を義務付ける条例を可決しました。

住民ではなく業者への義務ですが、都内で1年間に新築される建物4万6千棟のうち、半数程度が対象になる見込みで、2025年に施行されます。

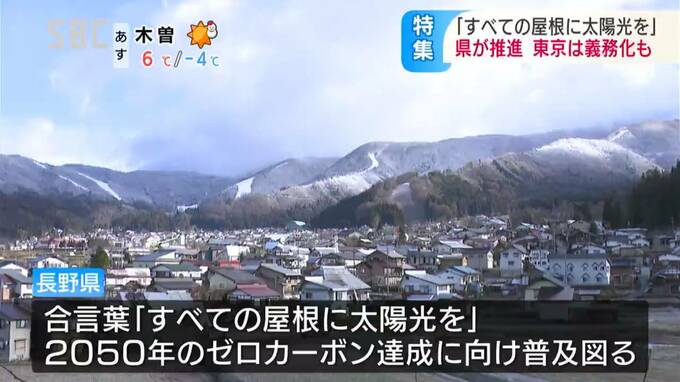

一方、長野県も2050年のゼロカーボン達成を目指して、太陽光発電にも補助金を出すなど力を入れていますが、やはり懸念されるのが冬場の雪です。

豪雪地帯の飯山市での取り組みを取材すると、雪国ならではのメリットも見えてきました。

東京都が15日に可決したのが、新築住宅への太陽光パネルの設置を義務づける条例。

一方、長野県も「すべての屋根に太陽光を」を合言葉に、2050年のゼロカーボン達成を目指して一般住宅への普及をはかっています。

3年前には、ホームページに「信州屋根ソーラーポテンシャルマップ」を掲載。

このマップでは、県内の住宅1軒1軒が発電に適しているのかどうかを見ることができます。

こちらは松本市。多くの住宅の屋根が赤く表示されていて、こちらは「最適」を意味します。

一方で、北部の豪雪地帯はほとんどが黄色。評価は「適」となっていて、「最適」の赤はあまり見当たりません。

難しいようにも見える豪雪地帯での太陽光発電。

東京で義務化されたなか、雪国・信州では、どのような工夫をすれば十分に効果を得ることができるのでしょうか。

豪雪地帯の飯山市。

「(パネルはどこに?)家の南側と東側にあります、ここからだとちょうど全部見える」

スキー雑誌などの編集者を務める尾日向梨沙(おびなた・りさ)さんは、2020年、神奈川県から移住し、エネルギーの自給自足を目指した生活を始めました。

この家では、南側と東側の壁に16枚の太陽光パネルを設置しています。

なぜ壁に着けているのかというと…。

「もともとこの地域は積雪が平均で2メートル以上あるので太陽光パネルって(積雪が)2メートルを超えると(壊れても)保証対象外になってしまうので、最初は屋根に設置したいなと思ったんですけど屋根の上は壊れてしまったりまったく発電しない可能性があるということで、うちの場合は壁に設置するという雪国ならではの工夫です、しかも角度がついているんですね」

設置されたパネルの角度は、地面に対して70度。

施工業者や専門家などとシミュレーションをした結果、パネルの上に雪が積もらずなおかつ、発電し続けられる雪国の最適な角度として導き出したものです。

こうした工夫を凝らしても、相手にするのは大自然。

昨シーズンの大雪では、発電できないのではないか?と心配されるほどの光景に…。

「1月中旬には、パネルの上まで雪が来ちゃうくらい降ったんですね、だから、もうここだけは雪かきをしながら冬の間でも発電するようにしたりとか去年は本当に雪が多かったので途中であきらめてもう埋めちゃったまんまにしたりとか…」

しかし、雪国での発電は、デメリットばかりではありませんでした。

「これやってみてわかったんですけど夏よりも冬の方が発電するんですよ実は…」

予想を覆す、まさかの結果!

「一年でいちばん発電するのが3月とか4月なんですよ、周りが全部雪に囲われているのでその反射ですごく発電量が上がるというのがわかりました」

晴れた日にスキーをすると顔が雪やけしやすいのと同じように、辺りが雪に覆われていると太陽光のエネルギーが集まりやすいというのです。