「的を絞らないバラマキはインフレを助長」

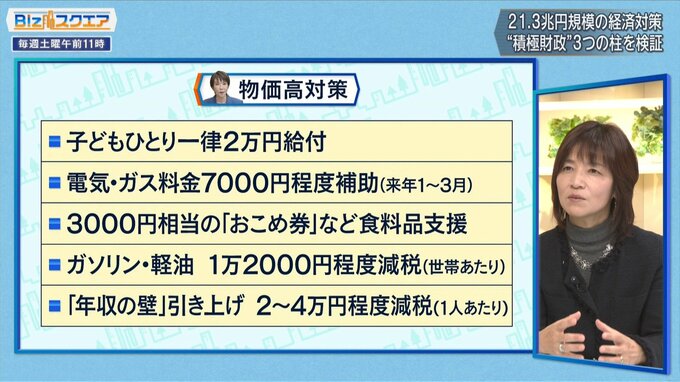

【物価高対策】としては、

▼18歳までの子どもひとり一律2万円給付

▼電気・ガス料金7000円程度補助(26年1~3月)

▼ガソリン・軽油 1万2000円程度減税(世帯あたり)

▼「年収の壁」引き上げ 2~4万円程度減税(1人あたり)

また、各自治体がその実状に応じて自由に使える「重点支援地方交付金」は2兆円を計上。▼「おこめ券」など1人あたり3000円相当の食料品支援が実施される方向だ。

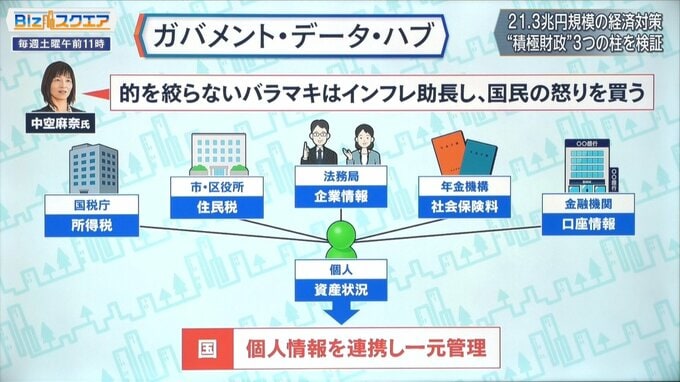

所得制限なしの子ども支援なども盛り込まれ、“バラマキ感”が否めない物価高対策だが、中空さんは「的を絞らないバラマキはインフレを助長し国民の怒りを買う」と指摘。

所得税や住民税などの税額、所属する企業の情報、資産状況など各機関がバラバラに持っている個人情報を連携し一元管理する【ガバメント・データ・ハブ】の構築が必要だと話す。

『BNPパリバ証券』中空麻奈さん:

「世の中の問題を解決しようとすると『能力を持ってる人が払ってください』となるが、その能力を持っている人は一体誰で、いくら払えばフェアなのか。本当にサポートを必要とする人たちがきちんと声を上げられているか。所得だけでなく実は金融資産をたくさん持っているとか、あるいはある程度の所得はあるが何人も扶養していて実は苦しかったりする。杓子定規に数字だけで切ってしまうと、そういう人たちを取り残す可能性がある」

――同じ年収400万円でも、単身なのか、親や子どもも一緒なのか、介護が必要な人がいるかなどで全然違う。様々なデータを集めないとわからないと

中空さん:

「給付付き税額控除も、これをやらないと本格的なものはできない。数字で切ってしまうと、年収の壁の働き控えのようなものを必ず生んでしまう。それを生まないためにも、誰が困ってるのかを明らかにする。できれば病院の情報も入れて、何回通院していてどれぐらい大変なのかとか、そういう話も入ってくるとよりきめ細やかな対応ができるはずだ」