からふるでは今週、未来の笑顔のためにできることを様々な角度からお伝えしています。19日は、災害時のペット同行避難について。いの町で行われた防災訓練で実際にペットを連れた避難所運営訓練が開かれ、ペットを飼っている人も飼っていない人も、どうすれば円滑に避難できるかを考えました。

11月8日、高知県いの町の小学校で行われた防災訓練。南海トラフ地震の発生を想定した訓練で、およそ100人の参加者たちが災害時に役立つ防災グッズや車中泊避難、また、南海トラフ地震臨時情報について学び、防災意識を高めました。

そんな防災訓練に…犬たちの姿が。

(高知県愛玩動物協会 斉藤喜美子 代表)

「ペットがいるから避難しないとか、ペットがいるから避難行動が遅れるということは、飼い主さんの命にかかわることなのでペットがいても避難をどうするか」

防災訓練と合わせて行われたのは、ペットの同行避難の訓練。県愛玩動物協会の代表、斉藤喜美子さんが主催しました。

ペットを飼っている人もそうでない人も、災害時にどう命をつなぐのか、ともに考えようという狙いです。

(県愛玩動物協会 斉藤喜美子 代表)

「実際にやっぱりペットを連れての避難というのは、なかなかイメージをされない方が多くて。きょうは本当に連れてきてどうなるか、ペット飼っている方も飼っていない方にも認識していただきたい」

斉藤さんによりますと、熊本地震や能登半島地震では避難所で、ペットをめぐるトラブルが起こったケースもあったといいます。実際にペットを連れて避難所の運営訓練を行うのは2回目の取り組みです。

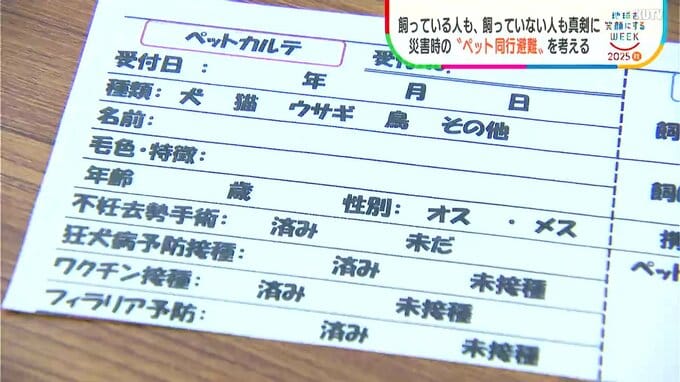

避難所では、まず受付でペットの特徴やワクチン接種の有無などについてのカルテを記入します。

避難所では原則、ペットと飼い主は常に一緒にいることができません。 アレルギーを持つ避難者や鳴き声なども考慮し、ケージで過ごすのが基本となります。そのため、普段からケージに慣れさせておくことが大切です。

「えらい、むぎちゃんえらい」

また、ペット専用の防災グッズの準備も必要です。例えば、水が少量で済むように、ドライタイプだけでなくウェットタイプのフードを備えておくこと。

また、自身のペットだと証明するために、ペットの写真を持っておくことなど、訓練ではペット同行避難の様々なポイントが紹介されました。

(県愛玩動物協会 藤田香代 飼養管理士)

「パニック状態の中ではぐれたときに犬を探す。誰かに保護してもらっているときに自分の犬であるという証明をするためにツーショットの写真を持つようにしてます」

一方で、ペットを飼っていない人たちからは、過去の災害でのトラブルを具体的に知りたいという声が上がっていました。

(参加者)

「具体的な事例があれば教えていただいて、どんな対応されたか例があれば教えていただきたい」

(県愛玩動物協会 斉藤喜美子 代表)

「まずやっぱり吠え声、犬が吠えちゃった。周りの方が『うるさい』って言って。そういうことがありました。だからその方は、『すみません。出て行って下さい』にはなったと思います。あときれいにしておいてあげないと抜け毛も犬猫だから抜け毛もあったりしますので、そういうような事もトラブルとしてはあると思います。小さいお子さん連れてる方もいらっしゃいますし、ご高齢で体が不自由な方もいらっしゃいます。それをどうするかっていうのが今までどこの避難所でも薄いところだと思っていて、そういう人たちは避難どうしてますかっていうとこまでこれから考えていかないと」

(参加者)

「私ら主人と2人だったらそれほど何とかなるだろうとあるんですけどね。けどこの子(ペット)がおったら一緒にというわけにはいかんかなと思っている。(Q.避難所でのペットと離れての生活について)ちょっと難しいかな。私らが寂しくて一緒におりたいんで、よく車の中で生活してる人もペットと一緒におるとかいう話も聞きますよね」

(参加者)

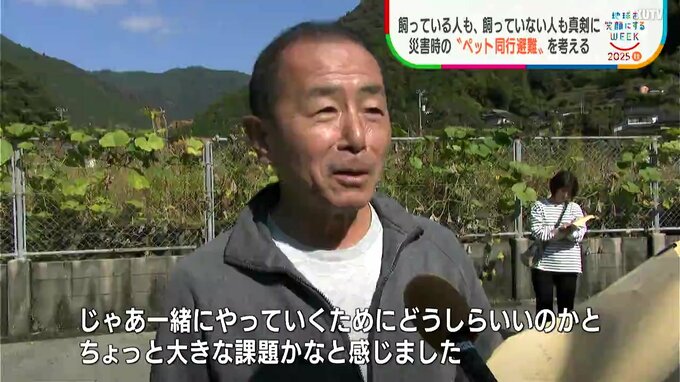

「ペットがいるから自分が逃げられないという方もいる、これ見たら実際いる。じゃあ実際にそんなこと(大規模災害)が起こった時に、その地域の方がそれぞれの方がどんなふうに考えるのかなと1つの判断するような材料。そういったものを参考にさせてもらえたかな。スペースの問題もあれば、臭いの問題もあれば、当然離れちょってもアレルギーの方にはなかなか厳しいと思いながら。だからと言って(避難所に)入れんかったら、その人たちはどうなるんだっていうこともあるので。やっぱ一緒にやっていくことがベースになるんだろう。じゃあ一緒にやっていくためにどうしたらいいのかと、ちょっと大きな課題かなと感じました」

立場によって様々な意見が出がちなペット同行避難。ただ、少なくともこの日は、ペットを飼っている人も飼っていない人も、どうすれば円滑に避難所運営ができるか真剣に考えました。斉藤さんは、ペット同行避難について「人の問題だ」と話しました。

(県愛玩動物協会 斉藤喜美子 代表)

「(ペットを)飼っている方も自分のペットに対してきちんと責任をもって。常日頃管理をきちんとするとか、周りの方とトラブルを起こさないようにということも考えておかなければいけないと思いますし、飼われてない方からしたら、ペットを連れてる方も避難をしなければいけない人だというふうにわかってなってもらわないといけないと思っています。人の問題としてきちんと周りも考えられるようになってもらいたいと思って、これからも活動を続けていきたいと思います」