"信仰の象徴"として守られた

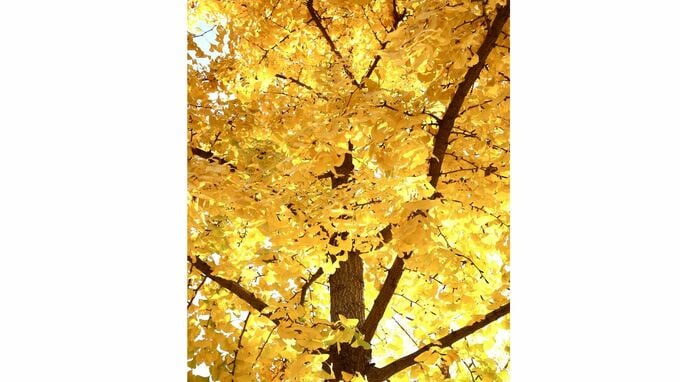

──イチョウは長寿命という話がありましたが、寺社の境内などに大木があることも多いですね。

(東洋産業 大野竜徳さん)

「イチョウはもともと日本の木ではなく、原産地は中国・浙江省付近とされます。

太古の昔から存在し、大量絶滅をいくつも乗り越えつつ、人の文化が花開くとともにその移動とともに世界へ広がりました。

日本には平安時代に仏教とともに伝わり、寺院に植えられたと考えられています。寺社に残る巨大なイチョウは、信仰の象徴として守られてきた木でもあります。

室町時代には薬用植物としての記録が登場し、江戸時代にはギンナンが広く食用に。

葉が押し花のしおりのように本に挟まれて防虫効果を期待されていたなど、生活に密着した使われ方もしてきました。

イチョウは外来植物でありながら、長い時間をかけて日本文化の一部となった植物のひとつです」