静岡県民の防災意識を更に高めることを目指して県は、民間のシステム企業が開発した「防災アプリ」を活用していく協定を結びました。どんなことができるアプリなのでしょうか。

<金原一隆記者>

「大きな地震が発生したとして、家族は大丈夫か、どこにいるのか、心配になります。その『安否』や『居場所』の確認などが一括してできる防災アプリに、県が着目しました」

この防災アプリの名前は「クロスゼロ for ファミリー」と言います。建設業向けに施工管理などのソフト開発を手がける静岡県富士市の「建設システム」が「無料」で提供しています。

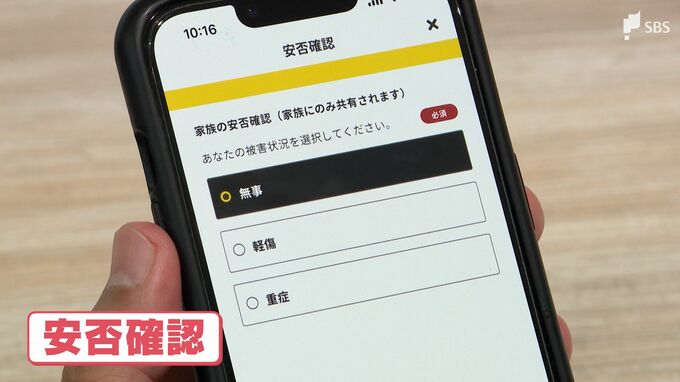

このアプリは災害時に役立つ『気象庁の情報』、家族の『安否確認』『位置情報』といった機能が一つになった総合防災アプリです。

<建設システム 業種ソリューション事業部 植松敏之部長>

「大きな地震など気象庁が出した情報と連携して、自動的に家族の安否確認の共有が可能になります」

自動配信を設定しておくと、気象庁の情報と連動し、家族のスマホに「被害の有無入力画面」が出てきます。家族がどこにいるか、避難所にたどり着いたかなど地図上で共有することもできるしくみです。

「家族チャット」もあり連絡手段をアプリに統一することで、効率的に情報共有し見逃しを防ぐこともできそうです。

<金原記者>

「防災アプリで珍しい機能が、家族のスマホの『バッテリー残量』が電池マークでわかる。電源が残り少ない状況で長い電話をかけてしまうと迷惑がかかるとき、文字でのチャットにして迷惑をかけないようにする優しい機能。画期的かなと思いました」

このアプリの開発は、2011年の東日本大震災で被災した従業員の経験がきっかけでした。

<建設システム「クロスゼロ」開発責任者 川村洋平さん>

「被災した従業員から、『家族とすぐに連絡が取れないことが一番不安に感じた』という声が挙がった。その課題を解決するために、『家族とつながれる機能』をオールインワンで提供できるアプリが必要だと感じました」

このアプリは災害発生後に使うだけでなく、普段の生活の中で災害に備えることにも使えます。

▼災害の種類ごとに学習して、知るための『防災のトリセツ』

▼持ち出し品のチェックリストや、食品の消費期限も教えてくれる『備品管理』

▼自宅や、自分がいる場所にどんな災害リスクがあるのか『ハザードマップ・避難所情報』

で確認が可能です。

県は、このアプリで県民の災害への備えが進むと期待しています。

<静岡県危機管理部 油井里美危機管理監代理>

「この防災アプリ『クロスゼロ for ファミリー』は約3万人の方が利用していますので、今回の協定を受けて、より多くのかたに『わたしの避難計画』を作成していただけると期待しております」

県は、県民ひとり一人に合わせた避難計画を作る「わたしの避難計画」の普及を急いでいます。この避難計画をスマホで作る機能が2026年2月中に防災アプリに追加される予定です。

<建設システム 植松敏之部長>

「アプリに搭載することで、(避難計画を)外出先でも確認できることに加え、家族間での共有も可能になります。IT技術で、安心して暮らせる社会を目指していきます」

ITの力を借りながら、家族の災害への備えを、日々確認し続けることが大切です。