「意見を聞きたいなと思って」 問いかけに答えるだけだった受刑者の“変化”

9月、札幌刑務所で行われたA受刑者の「当事者研究」は、6回目を迎えた。

この日、A受刑者に変化が。手には自作のメモが握られていた。

A受刑者(60代)

「早速入りたいんですけど。3ページ。まずは物件のこと」

メモには出所後に入居を考えているグループホームの間取りや家賃、光熱費などの条件がまとめられていた。

A受刑者(60代)

「電気、水道、ガス、灯油が実費なんですよ。今時、水道料が込みじゃないなんて」

不満を訴えた後、こう尋ねると…

奥田講師

「メモを書いてきて、持ってこようと思ったのはなぜ?」

A受刑者(60代)

「意見を聞きたいなと思って」

これまで問いかけに答えるだけだった受刑者が、まわりの意見を聞きたいと、初めて自ら相談したのだ。

研究チームは、出所後も一緒に「当事者研究」を続けていくと約束した。

A受刑者(60代)

「本当に来てくれる?(刑務所を)出た後」

奥田講師

「もちろん。話を聞きたいし、継続してこういう関わりをしたいと思っています」

A受刑者(60代)

「本当にいいのですか?」

札幌刑務所の刑務官

「そういうところはすごい遠慮するね」

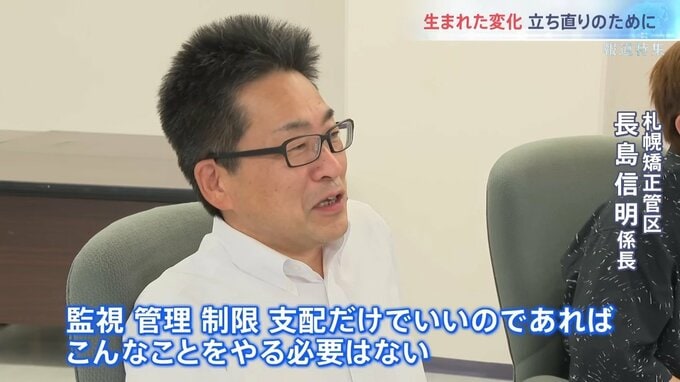

札幌矯正管区 長島信明係長

「監視・管理・制限・支配だけでいいのであれば、こんなことをやる必要はない。塀を出た先も刑務官が思いを致すようになることが拘禁刑の狙うところ。こういう対話の場はどうしても必要」

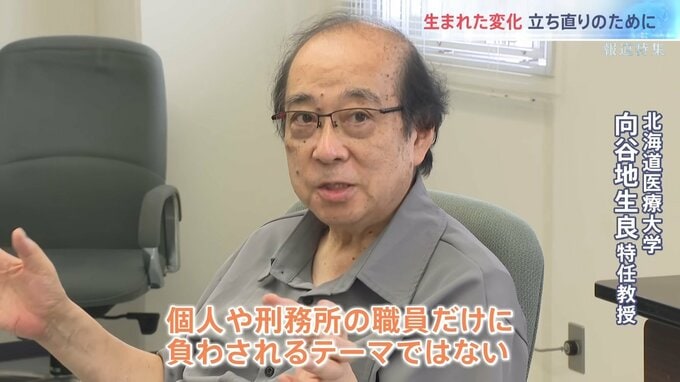

罪を繰り返すことがないように、刑務所を出た後も支え続ける仕組みが必要だと、向谷地さんは訴える。

向谷地特任教授

「出た後もまたここに戻って来ざるを得ないということは、その人の個人的な責任や意志の弱さというよりも、そういうことを生み出している社会的な責任、個人や刑務所の職員だけに負わされるテーマではない」