「これでいいのだ」 失敗も大事にする“当事者研究”の原点

北海道・浦河町にある「浦河べてるの家」。精神障害がある人たちが暮らす場所として、浦河赤十字病院のソーシャルワーカーだった向谷地さんが1984年に設立した。

「当事者研究」を始めたきっかけは、閉鎖された病棟で薬に頼る一方的な精神医療の在り方に疑問を抱いたことだったという。

向谷地特任教授

「心配なことは全部専門家に任せて、自分は守られたオブラートの中で暮らすことが安全・健康なんだと言われてきた中で、もしかしたら違うのではないか。『自分のことだからみんなで一緒に研究しよう』と始まったのが当事者研究」

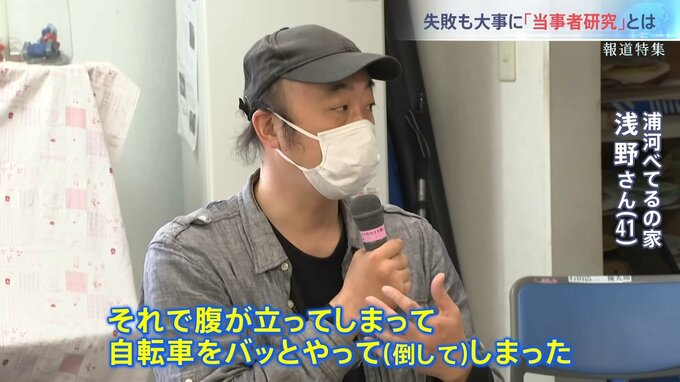

統合失調症の浅野さん(41)。「誰かにつけられている」といった妄想があり、物音などに敏感になってしまうことに悩んでいる。

浦河べてるの家 浅野さん(41)

「友達の家から帰ってくるときに、車がバアっと走ったんですよね。それで腹が立ってしまって、自転車をバッと倒してしまった」

向谷地特任教授

「ちょっと怖いことがあったと」

生活のストレスがたまると、つい大声を出してしまう。

浅野さん(41)

「うちの親が70歳で高齢になって、その後のことがわからない。電話かけると『葬式が…』という話になる」

向谷地特任教授

「苦労がたまってくると、アンテナが敏感になって誤作動的な感じになる」

「当事者研究」の目的は病気の治療ではなく、つまずきながらも一緒に生きていく方法を考えること。

べてるの家の仲間からも…

浦河べてるの家の住人

「私も不安がたまってくると敏感になるのはわかる。さりげなく視線が来ただけで『私何かした?』みたいな」

「浅野さんはいつも受け身なんじゃないか。これからは受け身ではなく、攻めたことをやっていけばいいんじゃないか」

浅野さんは「当事者研究」を繰り返すことでありのままの自分を理解し、周囲に受け入れてもらえたと感じたという。

7月、浅野さんは地域の人たちに向けて研究成果を発表した。

浅野さん(41)

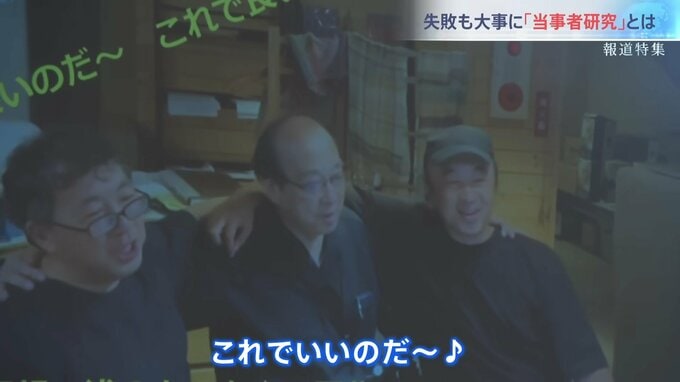

「仲間と当事者研究を繰り返す中で、新しい自分の助け方を考えた。『これでいいのだ』と言うことにした」

「これでいいのだ」と、こんな替え歌を作った。

向谷地特任教授、浅野さん

「これでいいのだ~♪ 幻覚妄想あさのんのん♪ 天才一家だ あさのんのん~♪」

向谷地特任教授

「病気や大変さを経験した人が互いに支え合い、知恵を出し合い生きていくことで、足腰の強い暮らし方、働き方ができるのではないか。この領域で大事にしていることはみんなに応用が利くヒントがいっぱいある」