「この足でどんな悪いことが」 7回目の服役者と始まった“対話の場”

8月、札幌刑務所の会議室に北海道医療大学の教授や、ソーシャルワーカーらがやってきた。

刑務官や専門家が受刑者と悩みや生きづらさを一緒に考える。「当事者研究」と呼ばれる新たな取り組みだ。

刑務官に車いすを押されて入ってきたのは、窃盗などの罪を繰り返してきた60代のA受刑者。

A受刑者(60代)

「7回も入っているわけですよ。この足でどこに行って、どんな悪いことができますか。おとなしく生きるしかないんですよ」

「当事者研究」では、受刑者と車座になって話し合う。

北海道医療大学 向谷地生良特任教授

「もう刑務所に戻ってこないという気持ちを、今回は強く持っているということで」

A受刑者(60代)

「もちろん」

自分を語りたがらないA受刑者に対し、周囲が問いかけて言葉を引き出していく。

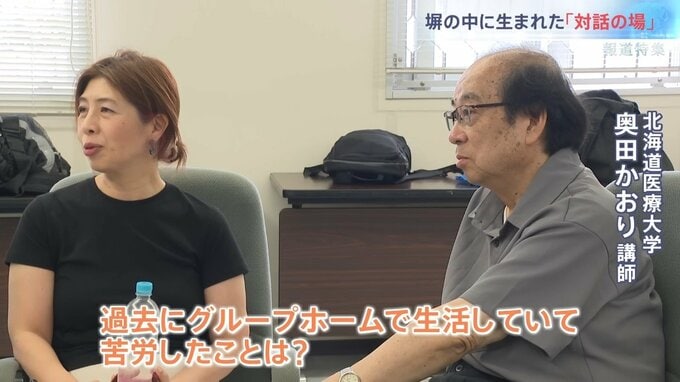

北海道医療大学 奥田かおり講師

「過去にグループホームで生活していて苦労したことは?」

A受刑者(60代)

「ありますよ。監視・管理・制限・支配、『俺は職員だ、お前らは利用者だ』そういう口の利き方をする。足が不自由じゃなかったら、とっくにけんかしている」

A受刑者の課題は、これまでいたグループホームで職員とうまくコミュニケーションが取れなかったこと。

職員と対立してグループホームを飛び出しては、生活に困って、万引きを繰り返していた。

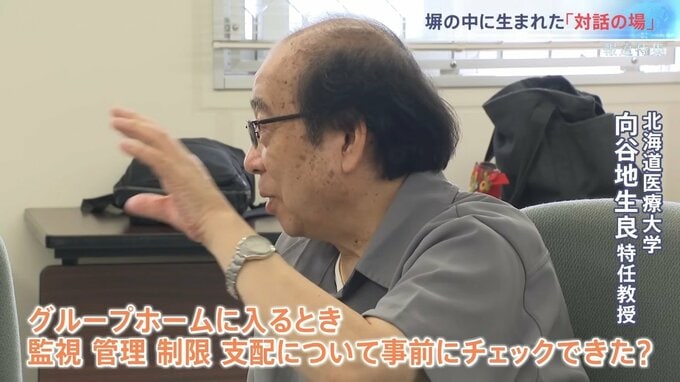

向谷地特任教授

「グループホームに入る時とき、監視・管理・制限・支配について事前にチェックできたんですか?」

A受刑者(60代)

「それはないです。入って初めて分かった」

課題がわかると、それを解決するために全員で知恵を出し合う。

社会福祉士

「早い段階からグループホームの職員と会って、出所までに何回か会って信頼関係作っていかないと」

奥田講師

「グループホームの人がここに来て話すのは難しい?」

札幌矯正管区 長島信明係長

「話し合いに入ってきた実績はない」

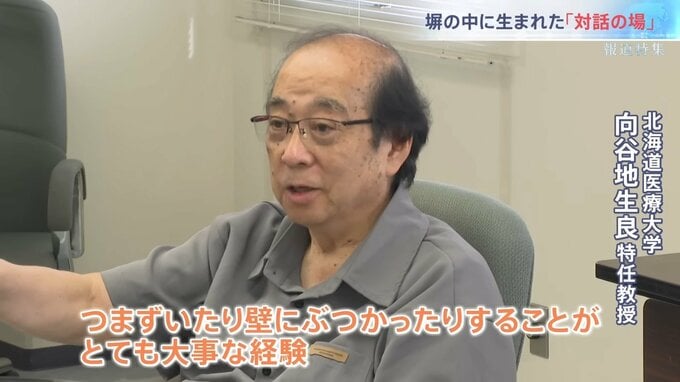

向谷地特任教授

「つまずいたり、壁にぶつかったりすることがとても大事な経験なので、それを肯定的にとらえながら、チームでやっていくというイメージをグループホームにも持ってもらう」

研究チームの中心は向谷地生良さん。北海道に「当事者研究」を持ち込んだ人物だ。