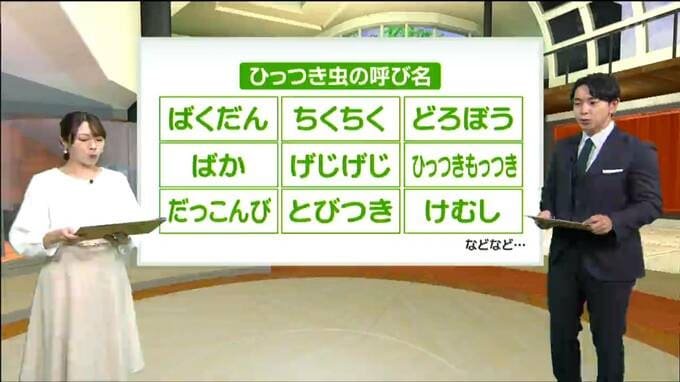

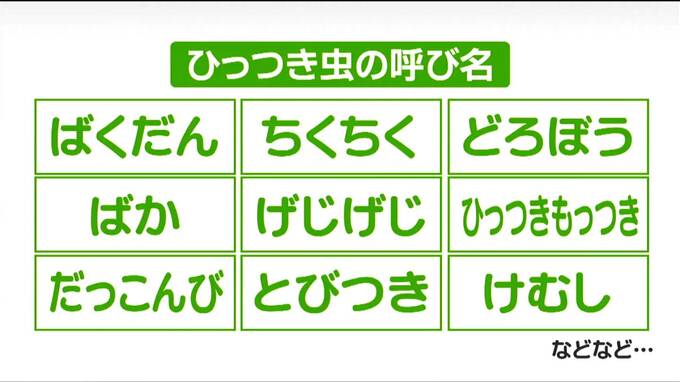

地域や年代によって違う「ひっつき虫」の呼び名

後藤舜アナウンサー:

そんなひっつき虫、実は呼び名も地域や年代によって様々あるそうです。

例えば「ばくだん」「ちくちく」「どろぼう」など。

呼び名の理由は諸説あるものの『知らずに種をくっつけてきたから=「どろぼう」』なんて意味があるようです。

村上晴香アナウンサー:

面白いですね。

後藤舜アナウンサー:

最後にもうひとつ豆知識ですが、ひっつき虫をヒントに発明されたものがあります。

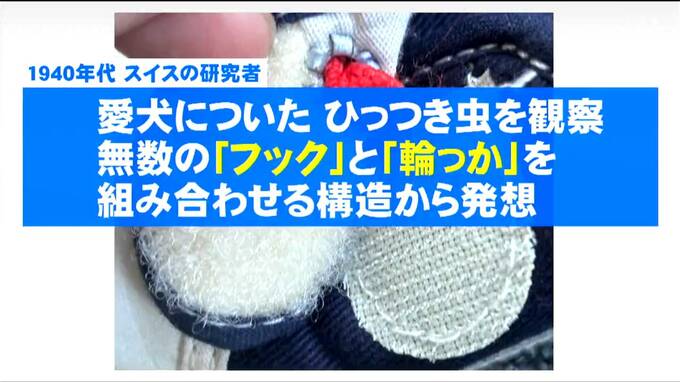

それがこちら、面ファスナー、マジックテープです。

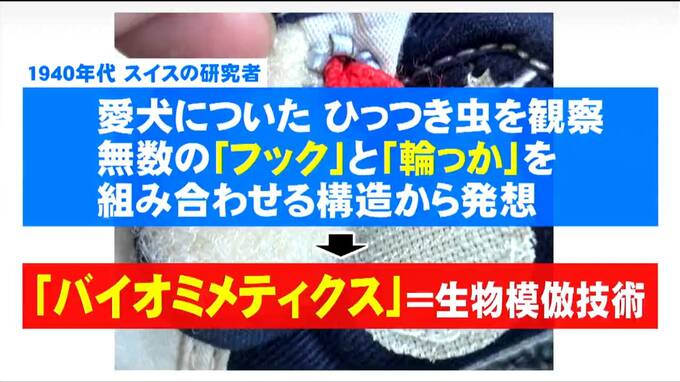

1940年代にスイスの研究者が愛犬についたひっつき虫を観察し、無数のフックと輪っかを組み合わせる構造に発想を得て発明したとされています。

こうした生物が持っている仕組みをヒントに新しい技術や製品をつくることを「バイオミメティクス」=生物模倣技術と言います。

村上晴香アナウンサー:

普段は気にしない身近なものでも観察してみると、思いもよらぬ発見が待っていることもあるかもしれませんね。