差別や偏見を恐れ、本人も家族も、愛楽園での暮らしを隠さざるを得なかった時代。撮影した2300枚に及ぶ写真のネガは、自宅の押し入れに眠らせていました。

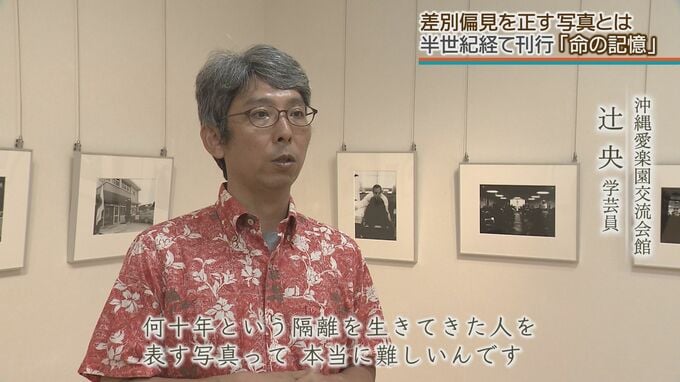

その写真の存在を知った、沖縄愛楽園交流会館・学芸員の辻央(あきら)さんです。入所者の証言を集める中で、鈴木さんが園に残していった写真に惹かれました。

辻央さん

「やっぱり写真がない人たちも圧倒的にいて、それこそ何十年と隔離を生きてきた人を表す写真って、本当に難しいんですよね。写真としてすごく良い写真だし、隔離の中で暮らしてきた人たちの姿やいい表情が映ってたので」

辻さんが写真集にすることを提案し、入所者の理解も得て、50年のときを経て完成した『命の記憶』。愛楽園の交流会館では写真展も開催されています。

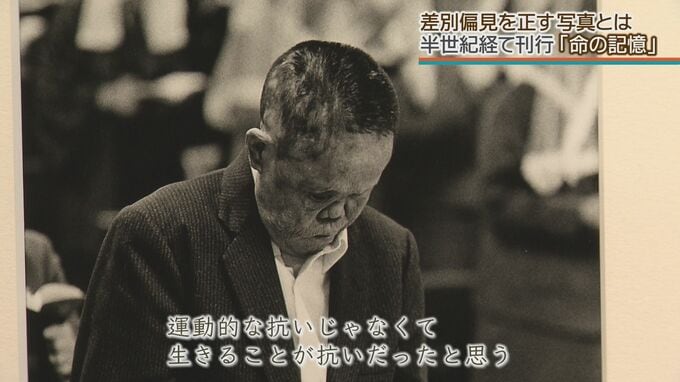

「一歩違えば、じゃないですか本当に。(差別する側・される側)どっち側にいるかなんて本当にわからない。いろんな夢や希望を奪われながらも、それに抗ってきた。運動的な抗いじゃなくて、生きることが抗いだったと思うんだけど、そういう人たちがいたんだよと形として残せた。感じて見てもらえたら、すごく嬉しい」

50年前、社会から疎外され、無いものとされた人々が生きた証を伝える写真には命の尊さがあふれていた。

<取材後記>

当時撮影した鈴木さんのもとには、入所者の親族から「写真は残っていないと思っていた」と感謝の言葉が寄せられることもあったという。1975年当時650人を超えていた沖縄愛楽園の入所者は現在、75人。その証言を聞くことが難しくなる中で、差別の歴史を生きた人々の営みを伝える写真展「命の記憶」は沖縄愛楽園交流会館で、今月31日まで開催されている。(下地麗子)