最初は「努力義務」からスタート

こうした中で、政府が動き出します。中心となったのは労働省(当時)。

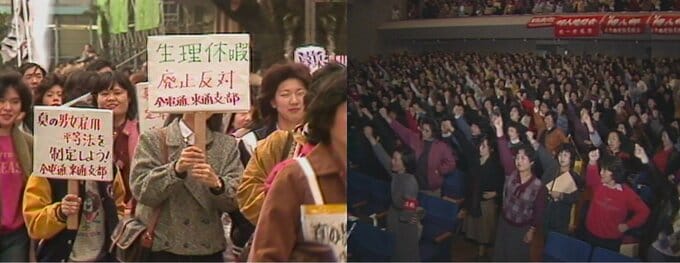

当初は、男女の平等を「努力目標」とする穏やかな内容でしたが、女性団体からは「罰則のない法律では意味がない」と強い反発が起きました。企業側との調整は難航します。結果として、違反しても罰則はない、行政指導を中心とした形での成立となりました。

1985年5月、衆議院・参議院で可決。翌年4月「男女雇用機会均等法」が施行されます。

企業は採用や昇進などで、性別による差別をしてはならない―。それは、戦後初めて、法律として明文化された瞬間でした。

「ガラスの天井」は存在した

しかし、現場の壁は高く、制度はすぐには変わりませんでした。

法律が禁じたのはあくまで「機会」の差別。賃金や配置、退職といった待遇面は「努力義務」にとどまっていたのです。女性が補助的な職務に押し込まれる構造は簡単には崩れませんでした。

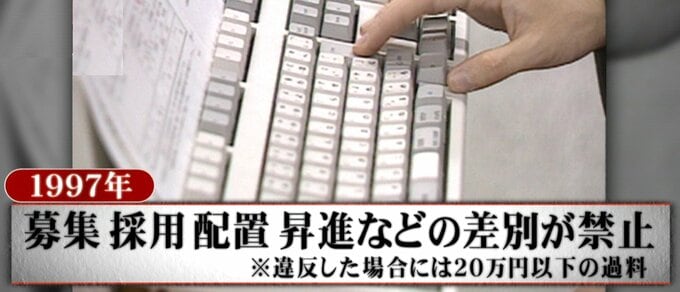

それでも、時代は動いていきます。1997年の改正では、募集から退職までの全段階での差別が明確に「禁止」されました。2006年には、妊娠や出産を理由とする不利益な扱い、いわゆるマタニティ・ハラスメントの防止が盛り込まれました。

「女性上司」なんて今や普通

働く女性の姿が当たり前となった今、その出発点にあったのが、この男女雇用機会均等法です。「男だから」「女だから」ではなく、「人として働く」社会へ。

あれから40年、今やあらゆる職場で「女性上司」なんてもはや普通になりました。

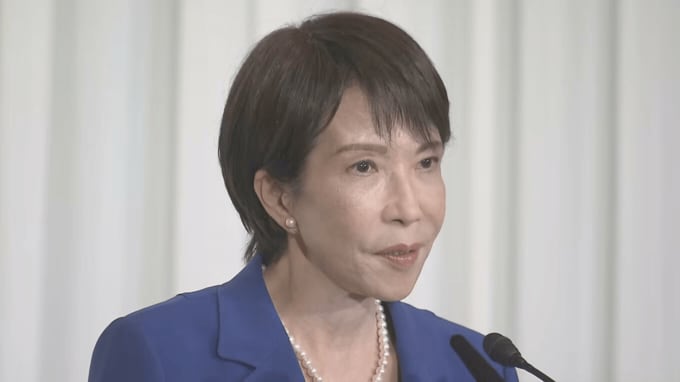

そして、日本の最高権力者が、今、女性になろうとしているのです…。