■連載「いじめ予防・100のアイデア」をはじめるにあたり

アメリカでは青年になったいじめ被害児が、学校を銃で襲撃して多くの子どもや教師を殺害するケースも継続的に起きている。日本でも重大な犯罪者が、子どものころ、いじめ被害を受けていたと報道されるケースも少なくない。

一方の加害経験者も、子どものころの“成功経験”から精神的悪影響を受け、将来の犯罪者になる可能性を高めるという研究もある。

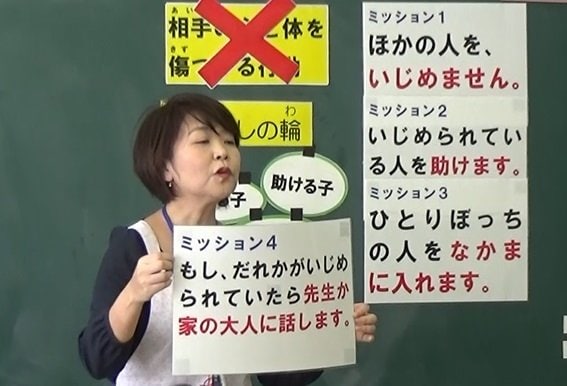

いじめが「人間の性(さが)」ならば、いじめをゼロにすることはできないだろう。子どもは大人の真似をしていじめているのだという指摘もあり、大人社会のいじめをなくさなければなくならないという人もいる。それでも、いじめによる社会的損失の大きさや一人ひとりの苦痛を考えれば、「いじめの芽」を摘み取り、「いじめ予防」の工夫を重ねるしかない。そのことを諦めたくない。人員や予算の確保も必要だ。

連載「いじめ予防・100のアイデア」を通して、多くの人といじめ対策について考えていきたい。政府の「自殺対策白書(2015年)」によると、「9月1日」は、2013年までの42年間で子どもの自殺が最も多かった日だ。夏休み明けのタイミングで「いじめられる学校にはもう二度と行きたくない」という子どもたちもいたのだろう。

この時期になると、毎年のようにメディアは「いじめ自殺を防ぐ」ことをテーマに報じてきたが、近年は新型コロナウイルスの影響で関連イベントや講演会も激減したこともあって、報道も減った。関係者から悪影響を心配する声も出ている。

■心にひっかかっていた“いじめ問題”

私がいじめ問題に出会ったのは1996年にTBSに入社した直後、当時、ラジオの記者として「いじめ電話相談」を取材した頃だ。最初に記者として向き合ったテーマはいつまでも心のどこかに引っかかっているものだ。その後、テレビの報道ディレクターとして様々な問題を取材してきたが、いつまでも抜本的な解決策が見いだせずに放置されているようにすら見えた「いじめ問題」を親世代になって、この数年間、改めて取材し始め、メディアの一員として一石を投じられたらと考えるようになった。

これまでのいじめ関連報道といえば、先述の「9月1日」の自殺予防対策を除けば、毎年秋に公表されるいじめ認知件数の増加、いじめ自殺や遺族による訴訟、第三者委員会の問題などが中心で、予防という観点での報道は圧倒的に少なかった。

いじめはしっかり予防し、いじめの芽が重大な事態に発展するのを防ぐことができれば、数々の悲劇は記事にすらならずに済んだはずだ。私は、深夜のドキュメンタリー「ザ・フォーカス」(2019年6月16日OA)で「いじめ予防」をテーマに放送した。

いじめ問題は、子どもたちの世界だけにあるわけではない。セクハラやパワハラなど大人の世界のいじめも多い。いじめ防止策について深く考えていくことは、子どもたちが大人になった後の社会や世界をより良くすることにも通じる。パワハラ、虐待、ご近所トラブル、さらには国家間の紛争においても参考になるような切り口が見いだせる可能性だってある。

いじめ問題を「自分たちのもの」として受け止めて考えていくきっかけに本連載がなればと願っている。

【いじめ予防100のアイデア】第2回 「いじめ研究の泰斗・森田洋司」

執筆者:TBSテレビ「news23」編集長 川上敬二郎