2024年3月に地域防災計画を見直した盛岡市も、市民への普及に取り組んでいます。

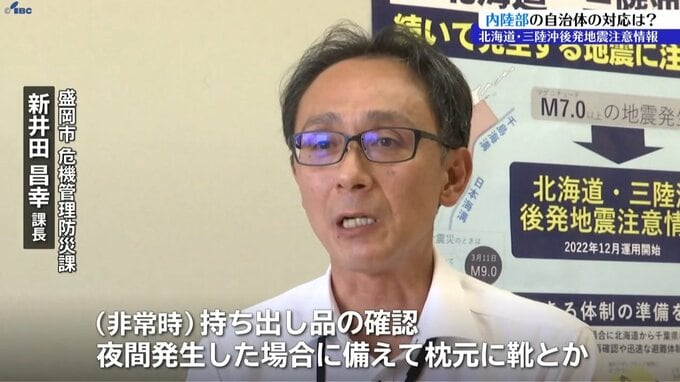

(危機管理防災課 新井田昌幸課長)

「(非常時)持ち出し品の確認、夜間発生した場合に備えて枕元に靴とかすぐ避難できる体制を整えておくことが大切になるので、改めての避難確認というところを徹底してもらいたい」

各種災害への備えについて、自主防災組織や町内会の役員をはじめとする市民を対象に開催している防災講座の中で紹介する機会を設けて周知を図っています。

しかし、東日本大震災を経験した沿岸自治体のように、被害想定に巨大地震に伴う津波の発生がない内陸の場合、普及させるのは難しい面があるといいます。

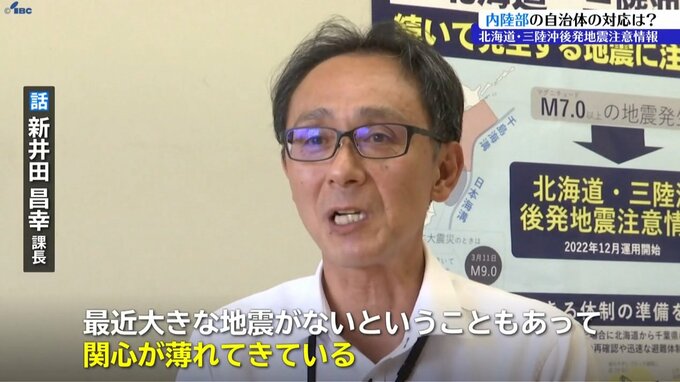

(危機管理防災課 新井田昌幸課長)

「ここ数年盛岡市においても大雨災害が頻発していることもあって、そちらへの関心が高いとみているが、最近やはり大きな地震がないということもあって関心が薄れてきている」

盛岡で後発地震が発生した場合、震度5強の揺れと、それに伴う建物被害や停電が想定されますが、情報が正しく理解されていないために、発表によって不安を抱いた市民が指定避難所へ自主避難しに来るケースも考えられます。

(危機管理防災課 新井田昌幸課長)

「あくまでも後発地震注意情報は今後起こる可能性があるというだけであって、必ず起こるという情報発信ではないということをしっかりとご理解いただくように努めていきたい」

他の内陸の自治体でも地域に出向く出前講座で情報を提供したり、国の作成したチラシを配布したりしています。

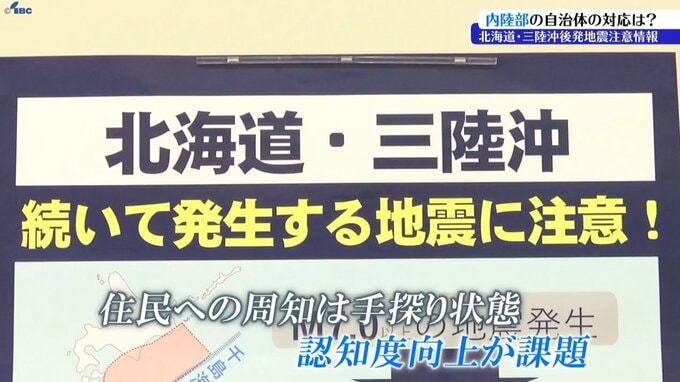

運用が始まって、12月で丸3年を迎えますが、一度も情報が発表されたことのない中、住民への周知は各自治体とも手探り状態で、いかに認知度を向上させるかが課題となっています。