各地でクマの被害が増えている背景には一体なにがあるのか、そしてできる対策はあるのでしょうか。

死傷者は過去最悪と同ペース…背景にクマの増加

秋は、冬眠前のクマが大量の餌を求めて活発に活動するため、最も注意が必要な季節です。

日本には、2種類のクマが存在します。北海道にいる「ヒグマ」と、本州・四国にいる「ツキノワグマ」です。

ヒグマは大きい個体で、立ち上がると3m近く、一撃で馬の首を折るほどの怪力を持っています。また足の早い個体だと100mを6秒で走ることができます。また、ツキノワグマも100mを8秒で走ります。

襲われた場合の人の死亡率は、ヒグマの場合は24%、ツキノワグマでは2.3%となっています。

2025年4月~8月末にかけての死傷者は69人。ドングリの凶作で過去最悪だった2年前と同じペースで増えています。

では、今なぜクマの被害が急増しているのでしょうか。一番の理由は、クマの数が増えているからです。

2018年度の環境省の調査では、地図の赤色の地点で、新たにクマが生息していることが確認されました。四国を除き、多くの地点で増えていることがわかっています。

ヒグマは30年間で倍以上に、ツキノワグマも分布域が1.4倍になりました。現在、本州で唯一クマがいないのは、千葉県だけです。一方で、九州では既に絶滅しています。

では、なぜこれほどまでにクマが増えてしまったのでしょうか。

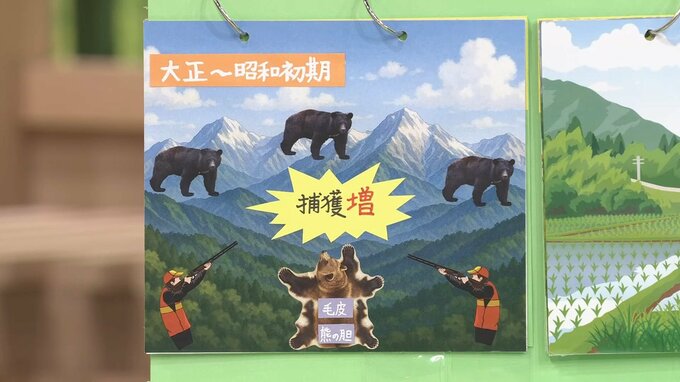

ツキノワグマの場合は、大正~昭和初期にかけて、毛皮や漢方薬に使われる熊の胆などを目的に捕獲が進み、絶滅が危惧された地域もありました。

ところが1999年、クマの新たな保護管理制度が始まったことに加えて、人口減少、高齢化によって耕作放棄地も増え、餌が豊富になったことなどから、急激にクマの数が増えてしまったんです。

こうして、人の生活圏の近くに生息域が広がったことで、人への警戒心が薄れ、これまでの生態とは異なる“アーバンベア”として、住宅街などにも出没するようになりました。