教室以外の学習でも卒業が可能に 現場からは懸念の声も

日比キャスター:

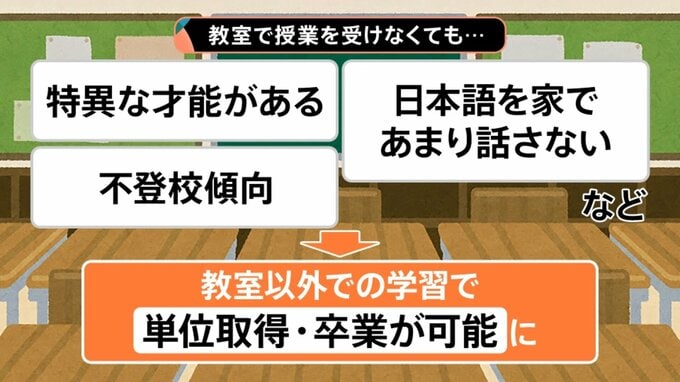

そして、3つ目が「教室で授業を受けなくていい」。

例えば、▼特異な才能がある、▼不登校傾向にある、▼日本語を家であまり話さないなどの児童生徒たちが、教室以外での学習で単位取得・卒業が可能になるということです。

それぞれ具体的に、どのような状況の児童生徒たちなのでしょうか。

辻本志郎 記者:

特異な才能がある生徒には、例えば小学校低学年にもかかわらず大学レベルの数学ができる子などがいると思います。そういう子が、これまでは小学校同学年と同じ授業を受けていましたが、大学と連携して、よりレベルに合った授業を受けることができる可能性もあります。

また、不登校傾向にある生徒というのは、いわゆる学校には通えるが教室には入れず、保健室登校の生徒やカウンセラーの部屋に行くような生徒を想定しています。

これまでは教室以外で勉強しても、それが単位として認められないということがありましたが、担任の先生が渡した課題などをこなしていくことで、教室の中で勉強していなくても、単位の取得が可能になりました。

そして、日本語を家であまり話さない児童生徒というのは、外国から来られた方などが該当すると思います。

これまでも、一定の人数以上の子どもがいる場合には、教師がついて日本語の勉強をサポートするということが可能でした。しかし、学校では言語だけではなく、他の教科も学ばなければなりません。そのために、自分が最も得意とする言語でもいいので、学んで支援するといった制度が今後できるかもしれません。

日比キャスター:

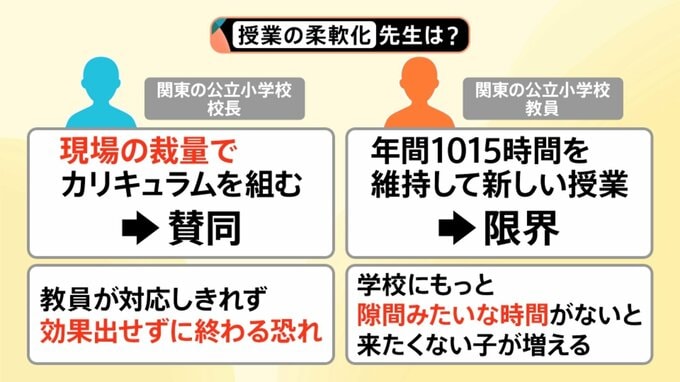

ただ一方で、現場の先生方からの様々な声が上がっています。

辻本志郎 記者:

現場の声をうかがったところ、関東地方の公立小学校の校長は「現場の裁量でカリキュラムを組むことができる」という仕組みについては賛同していました。一方で、「教員が対応しきれず、効果が出せずに終わる恐れもあるのではないか」という懸念を示していました。

また、関東地方の公立小学校の教員は「年間1015時間を維持して新しい授業をするのは限界。学校にもっと隙間みたいな時間がないと来たくない子が増える」とのことでした。

日比キャスター:

児童生徒の学ぶ環境がより良くなるのはもちろんですが、先生方にとってもよりよい環境になるのを目指していく改訂になっていくといいですね。

========

<プロフィール>

辻本志郎

TBS報道局社会部 文部科学省担当

3人の子を持つパパ 人生勉強です