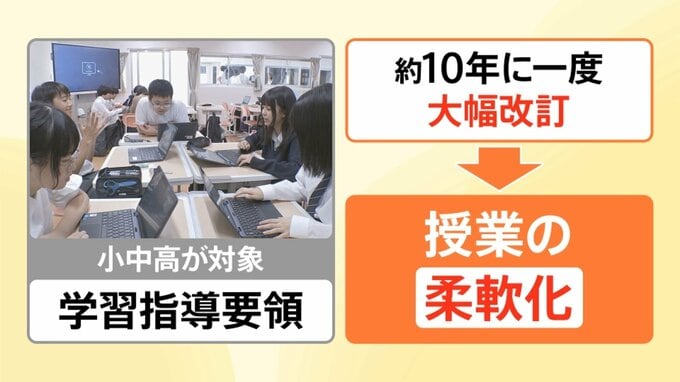

学校のカリキュラムの基準となる「学習指導要領」。文科省が行う次の改訂で、学校の授業が大きく変わる見込みです。今回、改訂のポイントとなるのが「授業の柔軟化」です。

「授業の柔軟化」で授業の時間の変更が可能に 新科目の新設も

日比麻音子キャスター:

先生が授業を組む上での基準となる「学習指導要領」。約10年に1度、大幅に改訂されます。今回は早くても5年後に改訂されます。

今回、改訂のポイントである「授業の柔軟化」で想定されることは3つあります。

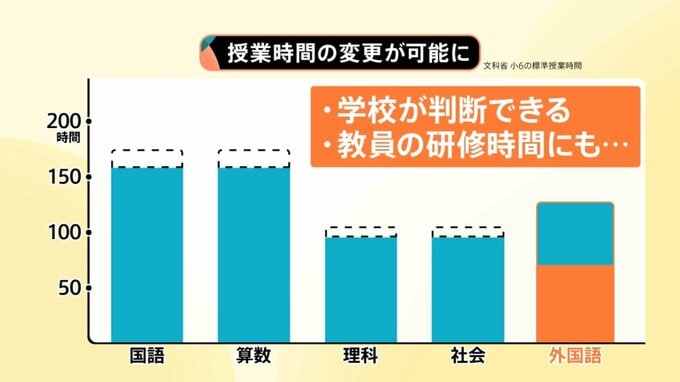

1つ目は「授業時間を変えられる」こと。具体的にはどういうことなのでしょうか。

TBS報道局社会部 辻本志郎 記者:

現在の小学校6年生の標準授業時間の主要5科目が並べています。この中で特定の科目の時間を増やしたり、あるいは減らしたりすることができるようになります。

日比キャスター:

例えば、国語の時間を少し外国語の時間に充てるなどの判断を、学校がすることができるということですね。

辻本志郎 記者:

また、これまで教員の研修時間はカリキュラムの外側に置かれていました。要するに、残業をしてやらざるをえなかった部分がありました。

今回は、それらの時間もカリキュラムの中に組み込むことにより、先生たちが残業をしなくても身につけられるようになる見通しです。

日比キャスター:

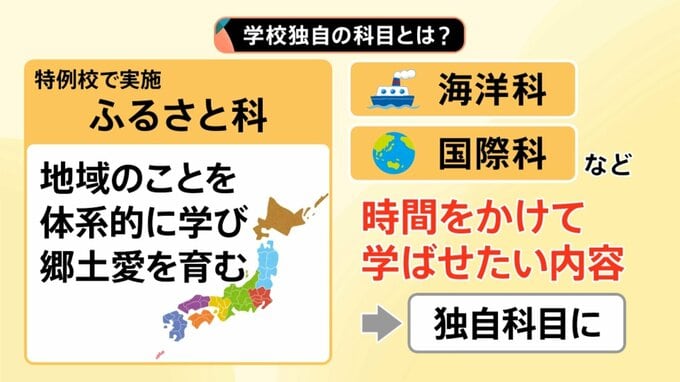

2つ目は「学校独自の新科目ができる」ということです。具体的に見ていきましょう。

辻本志郎 記者:

今、実際に特例校で実施されている科目には、「ふるさと科」「海洋科」「国際科」など、いろいろな授業が新設されました。

文部科学省によると、「ふるさと科」のように自分の地域の歴史や風土について学ぶ科を設置しているところが多いようです。

それ以外にも、漁港を抱えている地域で、どのような魚が取れるのかなどについて学びを深める科として「海洋科」が設置されています。

いずれも時間をかけて学ばせたい内容になっており、新しい教科として設置することで、じっくりと時間を使うことができるため、新教科を設置するニーズがあると文部科学省は考えています。