聞けば聞くほど理解できない合意です。相互関税や自動車関税を15%にしてもらうために結んだ80兆円に上る対米投資の合意です。アメリカ側の求めに応じて赤沢大臣が署名した覚書を読めば、これまでに例を見ない、いわば「不平等条約」であることがわかります。決めるのはすべてアメリカ、日本はお金を出すだけで、焦げ付きのリスクは日本国民が負う形です。

決めるのはアメリカ、おカネは日本

9月4日に赤沢大臣とラトニック商務長官が署名した覚書によれば、まず、投資案件は、アメリカの商務長官が議長を務める「投資委員会」の推薦の中から、トランプ大統領が選ぶとしています。

大統領への推薦の前に、日米両国から指名される「協議委員会」と協議すると、言い訳のように書かれていますが、決定前に日本側の意見を聞く場を作っただけで、要は投資案件はアメリカが決めるというのです。資金の出し手である日本が投資先を選べないだけで、まず十分、不平等条約でしょう。

覚書は、大統領の決定から45日以降に、日本が「指定口座に資金を拠出する」と記されています。ほとんどATMのような扱いです。

拒否したら関税引き上げも

では、日本は断ることはできないのでしょうか。覚書には、「日本が独自の裁量で資金を提供しないことを選択できる」と一応は書いてあります。しかし同時に、「日本が覚書を誠実に履行し資金提供を怠らないでいる間、米国は日米合意の関税を引き上げる意図は持たない」と明記していて、普通に読めば、「日本が拒否した場合は、関税を引き上げる」と言っているようなものです。

資金を提供する側が、こんな脅し文句が書かれた文書に署名するなどというのは、長く日米摩擦を取材した身としては、とても信じられない出来事です。投資はトランプ大統領の任期が終わる2029年1月19日までに行われ、総額は5500億ドル、日本円で80兆円と巨額です。

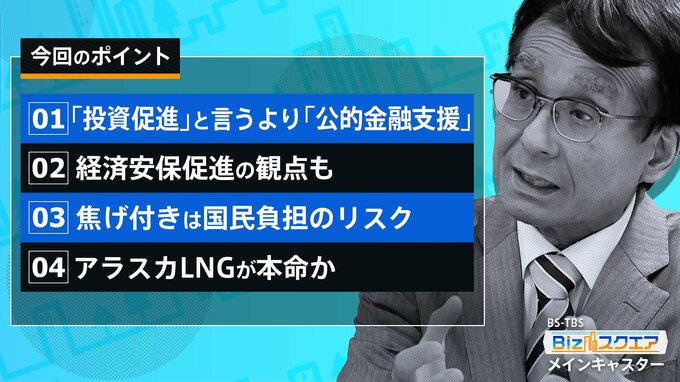

「投資促進」と言うより「公的金融支援」

投資と聞けば、まず民間企業によるものをイメージします。自動車や電機をはじめ多くの日本企業がこれまで工場建設など対米投資を行い、雇用や現地経済に貢献してきました。ですから、今回も「対米投資拡大」と聞いた時に、同じようなものだろうと想像し、同時に政府がどうコミットするのかと首をかしげたのですが、合意内容を見る限り、これまでの対米投資計画とは似て非なるものだとわかりました。

日本企業の対米投資を促すようなものではなく、アメリカの求めに応じて日本が公的な金融支援をする枠組み、言ってみれば、援助に近いものと言えるでしょう。