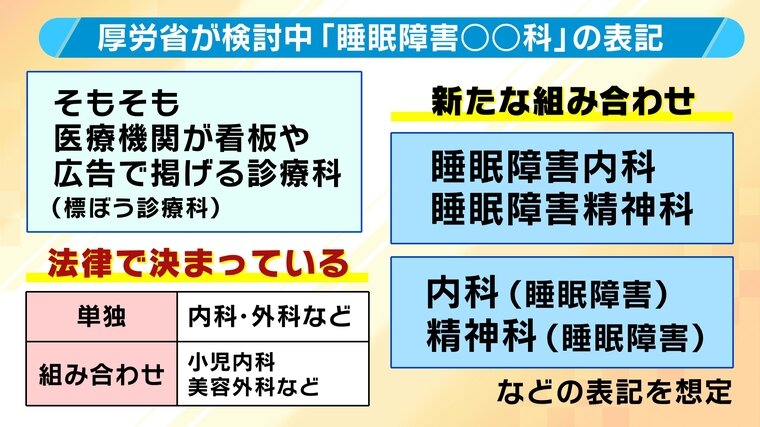

厚生労働省が検討中「睡眠障害〇〇科」

そもそも医療機関が看板や広告で掲げる診療科(標ぼう診療科)というのは法律で決まっています。単独で使えるものは、「内科」「外科」などで、組み合わせて使えるものは「小児内科」「美容外科」など。

今回検討されているのは、組み合わせて使える診療科名に新たに「睡眠障害」を追加することです。「睡眠障害内科」「睡眠障害精神科」や「内科(睡眠障害)」「精神科(睡眠障害)」などの表記を想定しているということです。

睡眠分野の研究はまだ歴史が浅く、かつては、睡眠の問題の多くは「不眠」として捉えられ、精神科が対応すると考えられていました。

しかし1980年代、「睡眠時無呼吸症候群」という睡眠時に呼吸が止まってしまう病気の研究が始まったことで、呼吸器科や耳鼻咽喉科にも広がっていきました。睡眠に関する悩みや症状によって診療科が違うというのが現状です。

2016年に筑波大学・柳沢正史教授らが、睡眠に関係する遺伝子『覚醒を制御する遺伝子(オレキシン)』を発見。これを機に「不眠薬」の転換が進みました。

かつては精神安定剤が処方されていましたが、耐性・依存性の懸念がありました。しかし、2016年以降、睡眠を促進するホルモン「メラトニン」の薬や、覚醒に関わるホルモン「オレキシン」を抑制する薬など、不眠の本質に迫るような薬が処方されるようになってきたということです。

中山医師は「『睡眠障害〇〇科』ができることで、専門知識を持った医師による正しい診断や的確な薬の処方を期待することができる」といい「注目されることによって研究も進むのではないか」と話します。