9月は認知症への正しい理解を呼びかける「世界アルツハイマー月間」です。これに合わせて、45歳で認知症と診断された女性が岡山県津山市で講演会を開きました。女性が伝えたかったこととは。

(藤田和子相談役理事)

「今まで認知症と言ったら、『高齢者の問題だ』、『介護の問題だ』というふうに取り組みが進められてきている現実の中で、本人(自分が認知症)となった時に『生きにくい社会だな』と感じました」

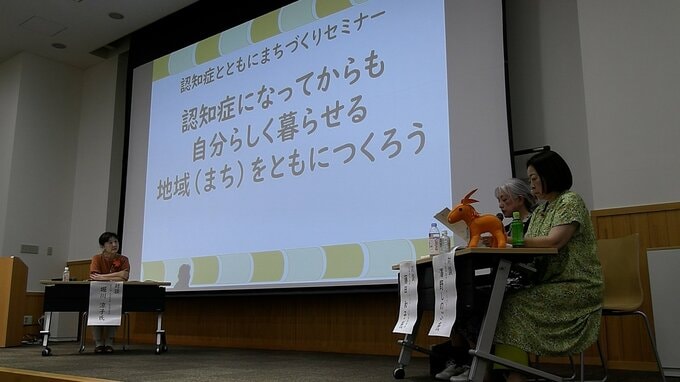

今月1日、津山市の美作大学で開かれた市民向けの講演会です。テーマは「認知症になってからも、自分らしく暮らせる地域(まち)をともにつくろう」

講師を務めたのは鳥取市に住む64歳の藤田和子さんです。45歳の時、自らの記憶力に違和感を覚え、病院で診察を受けたところ、「若年性認知症」と診断されました。

(藤田和子さん)

「病院に行くきっかけは、朝食べたものを思い出せなかった」

記憶力や判断力が低下し、日常生活に支障をきたす認知症。高齢者に多いイメージですが、若い人でも過度な飲酒や長期的なストレスなどによって神経細胞がダメージを受け発症することがあります。家族から「何度も同じことを質問している」と知らされ、大きなショックを受けたという藤田さん。周囲の「偏見」も辛かったと振り返ります。

(藤田和子さん)

「あいさつを交わしていたはずの人が、私が認知症だと分かった途端にあいさつを返してくれなくなったりとか、どう声かけていいか分からなかったりとか、なかには認知症の私とは関わりたくないと思ったかもしれないし…」

こうした中、藤田さんは病院で早めに治療を受ければ、病気の進行を遅らせることができると知ります。さらに、頻繁にメモを残しておくといった工夫をすれば、以前とさほど変わらない生活を送れることも学んだといいます。

(藤田和子さん)

「診断=絶望であるということは、これまでの常識は常識ではなかった。怖いとかなりたくない気持ちは分かるけれども、なっている状態なのに、それを無視して向き合わずに生きていく方がもっと辛いことになるので」

社会の高齢化に伴い、認知症の高齢者は年々増えていて、2040年には584万人を超えると言われています。このような現状も踏まえ、藤田さんは最後に、「患者が地域の中で活き活きと暮らしていくためには、周囲の人に『寄り添う意識』を持ってもらえれば」と訴えました。

(藤田和子さん)

「だれもなりたくない、認知症にだけはなりたくないと思われていた認知症の人から『共生社会を作っていこう』という。そこをみなさんも『そうだな』と思ってくださって、希望の理念を広めていってくださるとうれしいです」

(来場者)

「共生というところにもっと主眼を置いて、じゃあどういう地域を作っていこうかな、そういうことを地域住民も考えながらいろいろやっていかないといけないと、すごく強く感じました」

藤田さんは、今後も要望があれば岡山県内で講演会を開きたいと話していました。