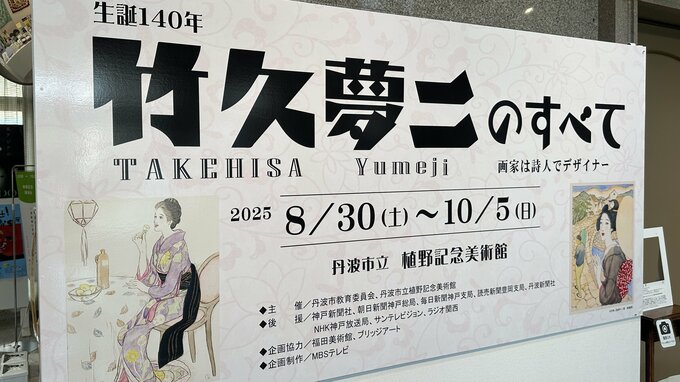

大正ロマンを代表する画家・竹久夢二の作品を紹介する展覧会が、兵庫県丹波市の美術館ではじまりました。

【写真を見る】“大正ロマン”を感じる代表作「女十題」などの展示品

竹久夢二は大正時代を代表する画家で、やわらかな筆さばきで色白で八頭身の女性のさまざまな表情を描いた作風「夢二式美人」で知られています。

そんな夢二の原画を含む作品200点以上を紹介する展覧会「竹久夢二のすべて 画家は詩人でデザイナー」が、兵庫県の丹波市立植野記念美術館で30日にはじまりました。

舞妓や西洋人など、さまざまな国籍や年代の10人の女性が情緒たっぷりに描かれた代表作「女十題」や、眼鏡橋や浦上天主堂など異国情緒あふれる長崎の町並みと美しい女性が透明感あるタッチで描かれた「長崎十二景」が展示されています。

また、夢二は学生時代を神戸市で過ごした経験があり、1917年には有馬温泉に滞在した記録が残るなど、兵庫県とのゆかりも深く、たつの市の港町を舞台に哀愁漂う男女の様子を描いた「室之津懐古」なども鑑賞することができます。

絵画のほかにも、愛する女性に宛てた書簡、雑誌や小説の挿絵、西洋音楽や民謡の楽譜のデザインなども展示されていて、「画家」としてだけではなく、夢二の「詩人」や「デザイナー」としての才覚が感じられます。

(来館者 70代)「なかなか見ることができない作品。昔の着物には様々な色を使われていて、それがきれいに表現されている。楽譜のデザインもしていたことに驚いた」

(来館者 80代)「首の長さなど女性が見ても惚れ惚れする女性。こんな女性がいたら会ってみたい。多彩な才能で、もし今の時代に生きていたならもっと活躍していたのでは」

30日午後には、作品を所蔵する京都市の福田美術館の竹本理子副館長による講演会が開かれ、作品や時代背景について解説しました。

(福田美術館 竹本理子副館長)「夢二作品は“魅力的でひ弱で恥ずかしそうであどけないもの”が多く、今では世界的にも認知されている“カワイイ文化”の元祖とも言えるのではないか。夢二は千代紙もデザインした。大正時代の少女も、こうした千代紙のほか封筒、便箋などを競うように買っていて、夢二は“カワイイ”という要素の重要性をよく理解していた」

展覧会は10月5日まで開催され、期間中には夢二にちなんだコンサートや学芸員によるギャラリートークも予定されています。