“両腕を失った男性患者”を終戦後に担当…「退院後の人生」を考えて泣いた夜

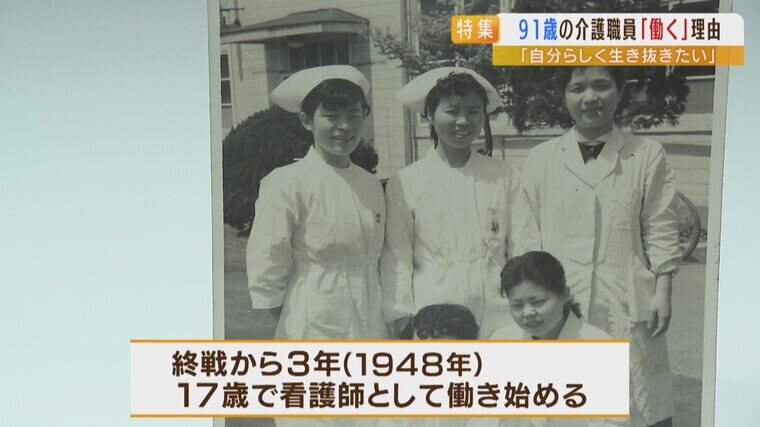

終戦から3年が経った1948年。17歳で看護師として働き始めた細井さん。そこでシベリア抑留中に凍傷で両腕を失った男性患者の身の回りの世話を担当しました。退院が決まり準備を手伝っているとき、ある1枚の写真を目にします。

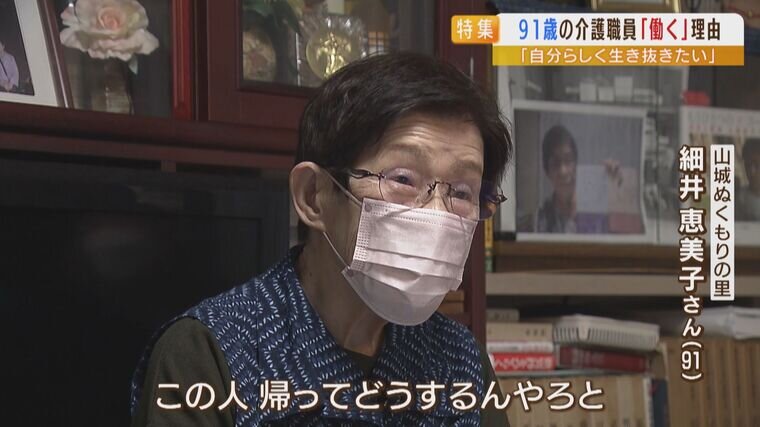

(細井恵美子さん)

「軍服姿で立派な家族に囲まれて、この人は帰ってどうするんやろうと。私が今までしていたことを誰がするんやろうか。皆さんの前に帰ってどんな気持ちになるんだろうっていうふうなことを考えたらね、もうその晩は悲しくて泣いてましたわ」

けがや病気で「いつも」が失われたとき、「その後の人生」はどうなるのか。医療がそこまでカバーできていなかった時代です。いくつかの病院での勤務を経て、37歳の時に京都南病院の総婦長に就任。そこから退院後の人生をサポートするため訪問看護をスタートし、「山城ぬくもりの里」の開設にも携わりました。

(細井さん)「きょうは何ごちそうですか。鳥のつくねだって」

(利用者)「そう言わはったん」

お昼どき、介助が必要な入居者の食事を手伝います。たとえ一方通行の時があっても、細井さんは会話をします。相手の反応で色々なことがわかるからです。

(細井さん)「お茶飲みましょうか」

(利用者)「いらん!」

(細井さん)「いらん。はい、わかりました」

つい先ほどまでにこやかに会話をしていた人が突然機嫌が悪くなる。これも認知症の症状のひとつです。

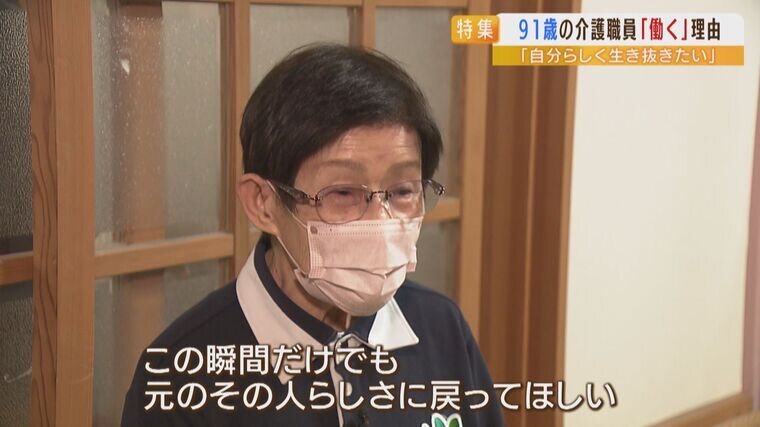

(細井恵美子さん)

「自分がわからなくなったときに混乱するんだと思うんですね。想像だけど。そんなことを考えながら接しています。一歩でも元の状態に近づいてもらえる、この瞬間だけでも元のその人らしさに戻ってほしいなと思うんですね。だから怒る人は怒ってもいいし、それがその人のその人らしさだと思うし」

看護から介護、ケアの現場に立ち続けて70年。細井さんの存在は利用者の家族や同僚にとっても特別です。

(利用者の家族)

「安心の材料です。先生(細井さん)がいらっしゃるから安心して預けられるという存在です」

(介護職員)

「ゆっくり関わってくださるので利用者さんも落ち着いてくれる。私たちはどうしても介護しないといけないとか、こっちにあっちにとうろうろしてしまうので」