瀬戸内国際芸術祭2025の夏会期は終盤です。会場のひとつが、大島。国のハンセン病療養所がある「人権の島」です。2010年の初回から参加して15年。入所者の「生きた証」を現代アートで伝える試みはますます重要になっています。

「病気をうつさんためにここに連れてこられた」

(野村宏さん)

「大島に来たのはまだ16歳やったけんな。ほんと、後遺症も何も全然なかった。黒い斑紋があるだけで。(作家の)田島さんにいろいろ話したら、こんなものを作ったんよ。(私を乗せた)バスのあとを(母親が)田んぼのあぜ道を追いかけてきたんよ。それが、わしが来た時の最初の話なんよ」

大島の代表的な作品、「Nさんの人生・大島七十年」です。Nさんとは、野村宏さんのこと。ハンセン病を患い、16歳で島に強制収容されました。作家の田島征三さんが表現したのは、野村さんから聞き取った、療養所での過酷な生活です。患者のための木製便器は自分たちで作り、取り換えの世話もさせられました。

(入所者 野村宏さん)

「昭和32年にね、私も妻と結婚したんじゃけど、貧乏しとったもんじゃから、本当につらかった。で、子どもはできてしもうたけど、子どもは堕胎されて。堕胎された子どもは研究室に、ホルマリン漬けにして胎児がいっぱいあったんよね。あの中に自分の子どももはめられたかと思うと本当に腹が立つ」

「療養所じゃなくて収容所だったんだから。自分が病気を治すためにここに連れてこられたんじゃなしに、元気な人たちに病気をうつさんためにここに連れてこられたんですからね」

大島の芸術祭参加は今年が6度目。瀬戸芸になくてはならない会場が、このハンセン病療養所です。入所者は国の誤った政策で隔離生活を余儀なくされ、根深い差別・偏見と闘ってきました。

「ガムランみたい…水琴窟?」

新作の「音(おと)と遠(とお)」は、島に欠かせなかった井戸を活用した、音の作品です。後遺症で目が不自由な入所者や島で生きた人たちに捧げます。

2010年の初回の瀬戸芸で、捨てられそうになっていた解剖台を浜辺から引き揚げ、展示したのは大きな功績です。かつての患者たちは、死んだ後も人としての尊厳を切り刻まれました。

(京都から訪れた男性)

「普段あまり入れないということで、瀬戸芸期間中なのでせっかくなら行こうかなということで。治る病気なのにずっと隔離されていたというのは、悲しい歴史だと思って、今後はそういうことがないように、自分自身が何かできることはあまりないかもしれないですけど、少なくとも知識として正しいものは持っておきたいと思っています」

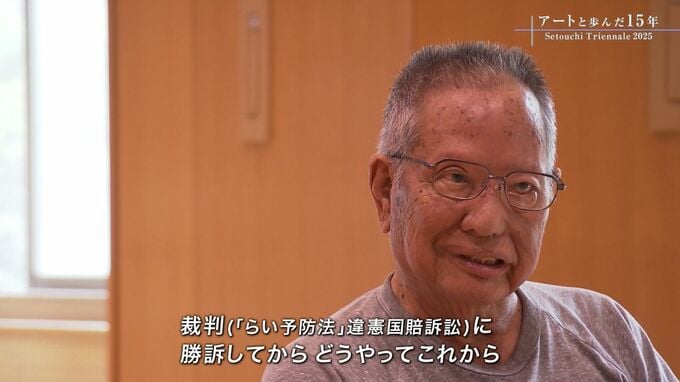

入所者自治会の森和男会長です。最初は戸惑いがあったという瀬戸芸への参加を自治会が決断した理由をこう振り返ります。

(入所者自治会 森和男会長)

「裁判(らい予防法違憲国賠訴訟)に勝訴してから、どうやってこれから偏見差別解消に向けた取り組みの運動を進めるか、有効な方法、手段がね。なかなか。大島なんて完全な島だし」

患者の強制隔離を定めた「らい予防法」は1996年にようやく廃止。隔離政策は人権侵害で憲法違反だと元患者たちが国を訴えた裁判には大島からも参加しました。2001年に熊本地裁は国の責任を認め、国は控訴を断念。その後議論されたのは入所者を孤立させない「地域に開かれた療養所」のあり方でした。

(入所者自治会 森和男会長)

「ハンセン病問題基本法を制定しようという取り組みの最中だったんですよ。瀬戸芸の話がきたころはね。地域に開放していかないといけないということがありましたからね。そうすると、やはりこういう取り組みの中に入るというのは、意義があるのかなと思ってね。そういう取り組みの中で、多くの人も一緒に官有船を使って来てもらえるようになったから。大きな大島のにぎわいであったわけで、人がだんだん少なくなってさびしくなってきていましたからね。そういう意味では取り組みとしてよかったんじゃないかなと思っていますけどね」