戦争をテーマにした初のイベント

東京・東村山市にある国立ハンセン病資料館では、8月31日までギャラリー展「戦後80年 戦争とハンセン病」が行われています。

このギャラリー展は、千代田区にある「しょうけい館(戦傷病者史料館)」と共催する、資料館として初めての「戦争」をテーマとしたイベントで、戦時下のハンセン病療養所の様子や戦争に巻き込まれた沖縄の療養所、そして「軍人らい」と呼ばれた、戦地でハンセン病にかかった兵士などに関する展示があります。

ハンセン病は、国による患者の強制隔離といった間違った対策が原因で、患者やその家族が差別を受けるなど人権問題になりました。

今回の展示を企画したのは学芸員の吉國元さんです。

戦争がハンセン病患者の隔離を強化し、患者・回復者の被害をより深刻にしました。

戦争では有用な身体とそうでない身体が選別され、そういった時期にハンセン病患者は強制収容の対象になりました。

そういった国が行ってきた過ちをちゃんと見ること、そしてそれを後世に伝えることによって、病と障害を理由にした差別が二度と繰り返されない社会の実現を願って本展を企画しました。

戦時中の療養所

今回のギャラリー展のキャッチコピーは「戦争と隔離、ふたつの苦難を生き抜いた」。

隔離された療養所では、もともと患者自身が様々な作業を行っていました。

例えば包帯は使い捨てではなく、洗って何度も再利用するのが普通でした。

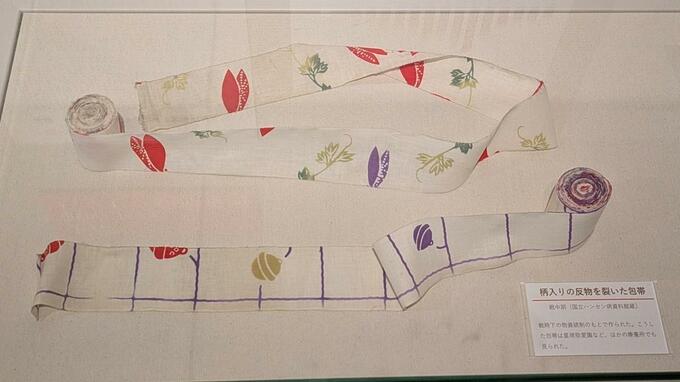

戦時中は物資の統制で包帯の供給も無くなり、着物(反物)を細長く裂いて包帯の代わりとしていました。

ギャラリー展では花柄の「包帯」が展示されています。

そんな戦時中の様子を、戦後30数年経って、東京の療養所の入所者が綴った文章にはこんなことが書かれています。

多磨全生園患者自治会編『俱会一処 患者が綴る全生園の七十年』(一光社、1979年)より

「空襲のときは付添いがつぎつぎに病人を背負って防空壕へ運んだ。

自分で立つことも、歩くこともできない病人たちは、暑くても寒くても、雨が降るときも夜中でも、すのこに座らされ、じっと終わるのを待つのであったが、空襲のつど、病状を悪化させ、退避させることもむりな状態におちいっていく者も多かったし、みんなが壕から帰ってみると、いつのまにか息がなくなっていた、ということもあった。

どんな病状であれ、栄養失調の状態でろくな治療も受けられず、治るはずがなかった」

多磨全生園では主に食料の欠乏を理由に、1944年には136名(全入所者の9.7%)、1945年には142名(11.6%)が亡くなりました。

また、後遺症で手足を失った人が使う道具についても吉國さんはこう話します。

国立ハンセン病資料館 学芸員 吉國元さん

「ハンセン病療養所は医療機能の在り方が非常に低劣で、患者が自ら自分たちの補装具とか義足を作らざるを得なかった状況でした。

そういった作らざるを得なかった道具を象徴するのがブリキの義足です。

非常にシンプルな作りのブリキの義足が療養所で大量生産されて、そして驚くべきことにそれは戦後まで使用されたという歴史があります」

ギャラリー展のメインに展示されている義足は、表面の皮の張りがきれいでしっかりとした作りです。

鹿児島県にあるハンセン病療養所「星塚敬愛園」にあったもので、戦争で足を失った軍人に、軍が支給したものか、恩賜として皇室から贈られたものではないかといわれています。

義足自体は患者が手作りしたブリキのものよりはるかに立派ですが、戦争で負傷し、さらにハンセン病を患って隔離された人の存在を思い起こさせます。