書かずにはいられない「戦争」 それでも書けなかった理由は・・・

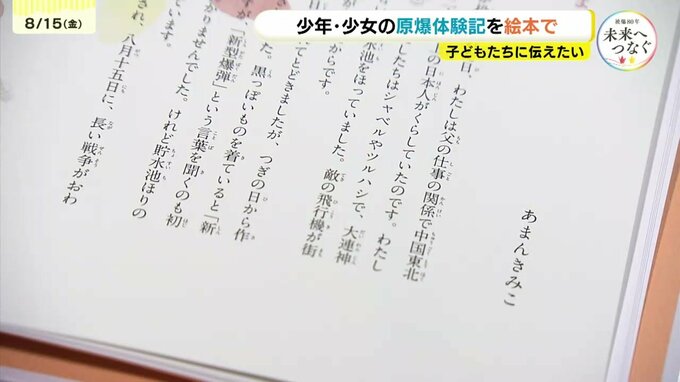

それでもあまんさんが、直接「大連」という言葉を作品に書けたのは、80歳を過ぎてからでした。

児童文学作家 あまんきみこさん

「もうそれまでは、やっぱり私は、満州にいたのに、向こうで生まれたのに、(当時)中国の人たちを全然知らなかった。ちょっとそれは恥ずかしいと思って」

「辛い、辛い、本当に辛い、大変な思いをした人の言葉を聞いたら、ほんとにもう申し訳ないと思う…」

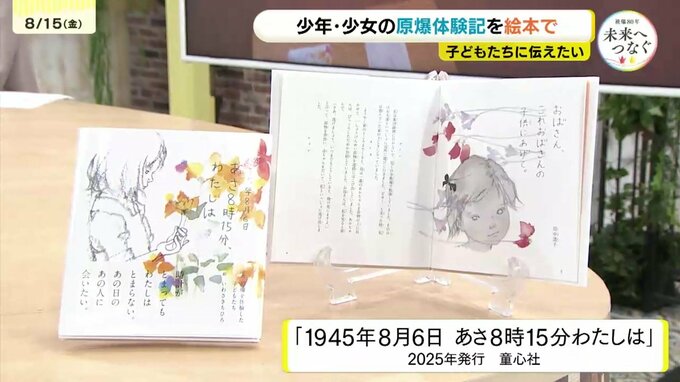

そんな思いからヒロシマに関係する作品は、これまでありませんでしたが、今回、初めて言葉を寄せました。

今の子ども達にとって、戦争を知る扉を作りたい、という制作チームの熱意を受けての執筆でした。

童心社 平山滋子さん

「その扉を開けて子どもたちに、これを読んで想像してもらって、子どもだけでなくて大人も一緒に読んでもらいたいなっていう風に思ってるんですけど、先生はどうですか?」

児童文学作家 あまんきみこさん

「私はドキドキ」

児童文学作家 あまんきみこさん

「(戦争への関心を)、滴みたいにみんなもっててほしい」

「この時代もあった、そこにたくさんの子供たちがいたっていうことを、思ってほしいなと思います」

【取材者感想】

◆子どものころの記憶には、聞いた話の内容よりも、その時の印象や重要性を、映像やシーンと共にしっかり刻まれているものがあります。

今回、元の絵本の挿絵にはないいわさきちひろさんの画は、子どもの幸せを願って作られた雑誌の挿絵などから選ばれました。

今の子ども達には、当時の子ども達が原爆でどんな状況になり、どんな気持ちで過ごしたのか、この画と一緒に記憶されるのかもしれないと感じました。

◆あまんきみこさんは、自分の芯にある戦争が、その年頃の子ども達に向けて書こうとすると自然と表れる。その一方で、戦争で本当に大変な思いをした人のことを思えば、自分には書いてはいけないように感じる、と話しておられました。

少し離れた場所で被爆を経験されたり、何らかの事情で学校を休んでいたり、当時は疎開していたりする方々の中にも、そういった思いをお持ちの場合が多くあって、そのために体験を話すことをためらわれる方もいらっしゃいます。

この本に寄稿して、あまんさんと対談した詩人のアーサー・ビナードさんは、そういった立場の人の話にこそ、今の時代の戦争を知らない私達が、共感しやすい入り口が作れるかもしれない、と励まし合うように話しておられたのが印象的でした。