一方、長野空襲に関してアメリカ軍の資料を元にした研究も行われてきました。

長野市の大日方悦夫さん。高校の教諭や校長を務めながら25年ほど前からアメリカ軍が残した戦争の記録を研究しています。

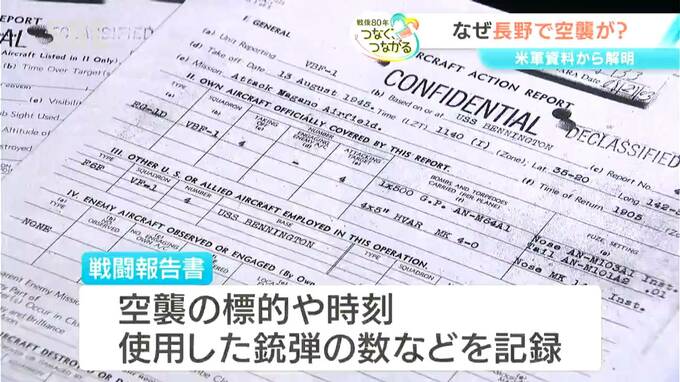

これは長野空襲に関する報告書の一部。標的や空襲の時刻、使用した銃弾の数などが記されています。

大日方さんは日本側の資料とも照らし合わせ成果を本にまとめました。

■なぜ8月13日だったのか?

大日方悦夫さん:「ポイントになるのは8月10日なんですね」

8月10日はポツダム宣言の受諾の方針を固めた日です。しかし、最終的に受諾したのは14日で3日の「間」がありました。

大日方悦夫さん:「8月10日に東北地方を攻撃して、11日は燃料の補給をする。そして12日に空襲をかけて、日本の指導者たちに敗戦を決心するように圧力をかけるということをするんだけど、12日は天気が悪かった。それで13日に満を持して大攻撃をしたと」

■なぜ長野が標的になったのか?

アメリカは1941年には攻撃対象になりうる都市をリストアップしていたといいます。

「人口が多い市を180選んでその中の64番目に長野、66番目に松本。順次取捨選択しながら徐々に追い詰めていったので、長野も最初からリストに入っていて結果として8月13日に攻撃された」

そして、長野空襲とは別に、市街地を狙ったB29による焼夷弾攻撃も計画されていました。

アメリカ軍作成の航空写真。今の中央通りが爆撃のターゲットになっています。

大日方悦夫さん:「もし本土決戦にはいっていたら、長野に爆弾・焼夷弾を落とすと。すると長野の街は焼け野原というか火の海、文字通り東京(大空襲)と同じ形になっただろう」

長野空襲も含め、戦争に関する解明は道半ばだと大日方さんは感じています。

大日方悦夫さん:「どういうふうになって戦争が始まっていったのかどういう形で国民は戦争に動員されていったのか。どうしても未来を考えるためには、過去を正確に読み取っていかなければいけないと思うんですね」

長野空襲の記憶をどのように継承するか。市民の活動にも新たな動きが生まれています。