ウニの駆除、その理由は?

7月2日、阿武町の海に数隻の漁船が集まりました。漁師が素もぐりで天然のウニをとっています。

かごや網に次々と入れられていますが、漁ではなく「駆除」です。イベントを前に、参加者がウニのとげでけがをしないようにするためです。

日本各地の浅瀬では海の生物のゆりかごともいえる「藻場」、海藻が茂った場所が少なくなっています。潮流の変化や海水温の上昇などが原因とされる「磯焼け」です。

餌の海藻が十分にないため見た目は立派に育つものの、身がほとんどないムラサキウニが増えています。商品価値がないため、すべて廃棄されました。

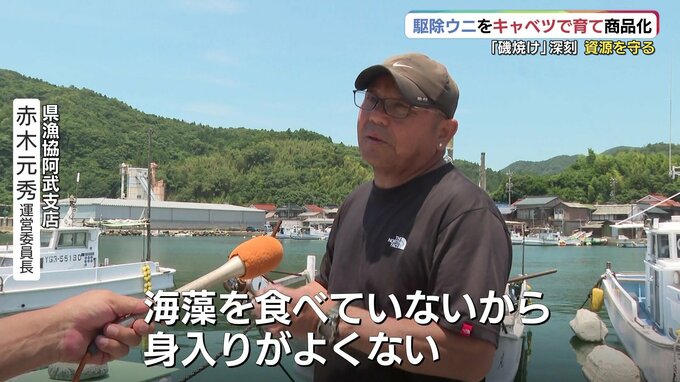

山口県漁協阿武支店 赤木元秀 運営委員長

「あまり身入りがよくないから。今の時期、5月ぐらいだったら少し身が入るけど海藻を食べてないから身入りがよくない」

繁殖力の強いムラサキウニが育つ前の海藻を食い荒らし、悪循環となっています。

県漁協阿武支店 赤木元秀 運営委員長

「そこまでは悪くはなかった。ここ4、5年が悪い。萩のほうに聞いても言うもん『おらん』。サザエもアワビも磯焼けだろうね。餌がないし、海藻がないと、だからおらんね」