今の交流頻度では理解し合うには不十分

県内では2007年から「居住地校交流事業」として、支援学校の児童や生徒が地域の学校で交流活動を行いますが、「副籍制度」とは異なり、年に数回の交流に限られています。

この事業を小学1年生から利用しているのが氷見市の村上さくらちゃん(9)です。

さくらちゃんは生まれつき脳のしわが少ない「滑脳症」という10万人に1人の難病を抱え、身体的にも知的にも重い障害があり、現在は支援学校に通っています。

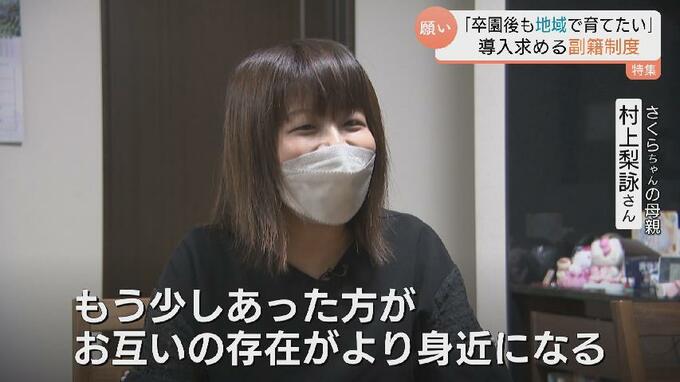

母・梨詠さんは今の交流頻度ではお互いを理解し合うには不十分だと感じています。

村上さくらちゃんの母親 村上梨詠さん

「さくらのことを知ってもらうためにはちょっと回数は少ないかなと思ってて、1学期に1回くらいは本当はできたらいいなって思ってます。お互いがお互いを忘れてしまう。もう少しあった方がお互いの存在がより身近になるかなと思います」

居住地校交流事業では一時的な参加となるため、「特別に招かれた子」としての関りにとどまり真の意味でクラスの一員となることは難しいといいます。

子どもたちが地域の中で仲間として認められるために、『副籍制度』という仕組みがその第一歩になると感じています。

西田地方保育園の人気者、銀ちゃんの母・里奈さんも――

母親 堀口里奈さん

「(副籍制度が)富山県で導入されたら、利用したくって。名前がちゃんと出席簿にあって、地域の子どもの1人だよっていうふうにみんなも感じながら。一緒に学ぶ機会が取れたらいいなって」

地域の中で仲間と共に育ってきた銀ちゃん。里奈さんは卒園後もクラスの一員として地域の子どもたちと関わり続けられる環境を願っています。

母親 堀口里奈さん

「小さい頃から大人になるまで、ずっと地域での住み慣れたところで暮らしているというふうに本人も感じながら人生を送っていってほしい」

銀ちゃんが見せてくれた、共に過ごす日々の尊さ。その当たり前が、小学校以降も続くように。「副籍制度」は、誰もが安心して地域で育ち、学び、暮らしていくための土台となる制度です。県内でも一日も早く議論が始まることが求められています。