医療現場のひっ迫を防ぐ「緊急性があるのに躊躇する人もいるのでは」

小沢光葵キャスター:

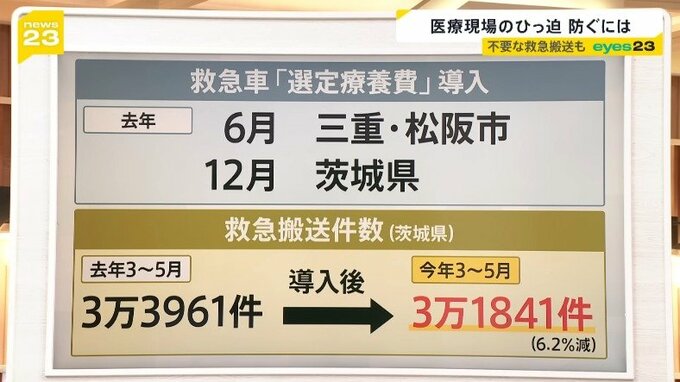

不要な救急搬送に対する選定療養費は、2024年6月に三重・松阪市、12月に茨城県で導入されています。

茨城県では、導入後の2025年3~5月の救急搬送の件数は3万1841件となり、前の年の同じ時期は3万3961件だったので、減少しました。さらに軽症者の救急搬送も減ったといい、一定の効果があったとしています。

小川彩佳キャスター:

何より大事なのは、救急車が本当に必要な方のところに確実に駆け付けられることですから、不要な救急搬送を減らしていくのは必要なことだと思います。

7700円の“徴収”について、どうお考えですか?

小説家 真山仁さん:

結果的に大したことなかったから「選定療養費をとります」と言われるわけですよね。多くの人にとって医療の専門的な知識はないですから、最初の状態を見て救急性を感じる人はたくさんいるし、相談もしますよね。

昔からタクシー代わりに救急車を使う問題というのはよく言われていたかと思います。ここまでお金をとらないといけなくなったのは、行政に財政力がなくなってきたからが1つの要因だと思います。

1番心配なのは、本当に困っている人がお金をとられたらどうしようと考えてしまうこと。特に生活がギリギリな人たちだと、そもそも病院にかかること自体を気にしている人もいます。

自分で状態がわからない年配の方や子どもに、ガイドラインの項目を見て判断するのは、いくら周りに人がいても難しいと思います。

小川キャスター:

緊急性があるのに躊躇してしまうというケースも出てきかねないですし、緊急性があるかないかの判断がすべて現場に任されているところも難しい部分ですよね。

小説家 真山仁さん:

そもそも医師は医療行為によって、体調の良くない人を助けることがポイントですよね。昔は幼児の救急の小説を書いたことがありますが、熱が出ている、けいれんしているというのはたくさんの例があって、それをどう判断するのかというのも一刻を争う。

例えば、子どもの予防注射の接種の状態を見て判断するけど、全部が全部正しいわけではないという緊張感のなかで、「結果的に大した事なかったから先生が判断してお金を徴収しましょう」というのは、医師への負担が大きすぎるのではないかと心配になります。

========

<プロフィール>

真山仁

小説家「ハゲタカ」「ロッキード」など

最新著書に「ロスト7」