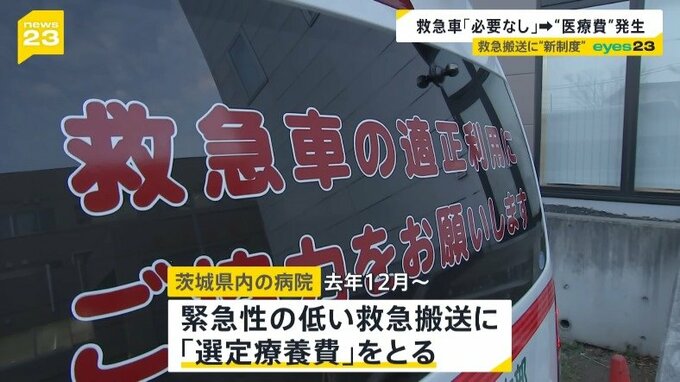

救急搬送の数が増える中、緊急性がないのに救急車を利用した人から“医療費”をとる動きが出始めています。救急医療現場のひっ迫を防ぐ新たな取り組みですが、課題も見えてきました。

救急車「必要なし」→緊急性の低い救急搬送に選定療養費

茨城県つくば市の筑波記念病院では、24時間体制で年間6000件以上の救急搬送を受け入れています。

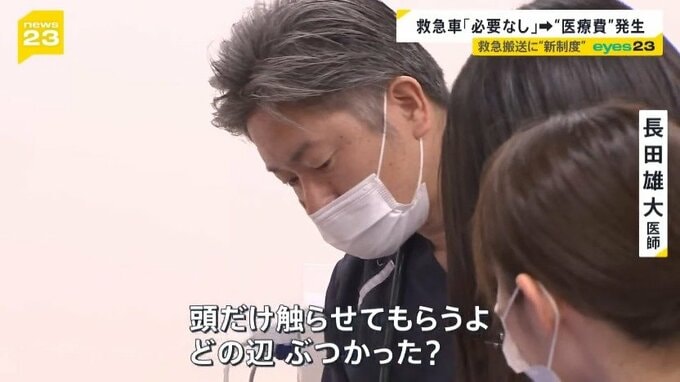

この日、搬送されたのは男子高校生(16)。

長田雄大 医師

「頭だけ触らせてもらうよ。どの辺ぶつかった?」

野球部の練習中、部員の投げた球が頭に直撃。約2時間後、部活が終わったあとに教員が救急車を呼びました。

高校生の母親と同行した教員に医師は…

長田雄大 医師

「画像も念のため撮りました、頭のCT(検査)。意識も大丈夫だし、麻痺があるわけでもないし、頭のCT(検査)も明らかなものないです」

検査で異常がなかったことを説明したうえで…

長田雄大 医師

「もう一つ、ちょっと申し訳ないけど、午後5時半ぐらいにぶつけて、2時間ぐらい経ってからの救急車。もし救急車を使うのであれば、そのまま急いで呼ぶとかの対応になる。ちょっと選定療養費がかかっちゃいます」

医師が告げた「選定療養費」とは、本来は患者が紹介状を持たずに大きな病院を受診した際に支払うものです。しかし、茨城県内の病院では2024年12月から、緊急性の低い救急搬送にも選定療養費をとることにしました。