気温が37℃=体温以上になると…

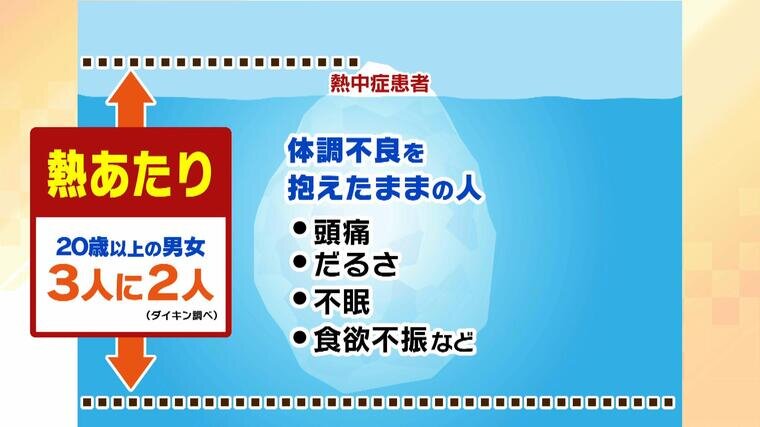

厚労省によると、「熱中症」とは、高温多湿な環境下で体温調節等がうまく働かず体内に熱がこもった状態をさしますが、軽度の場合、頭痛・不眠・食欲不振などの不調が長引きます。また重症化した場合、認知機能低下・手足のマヒ・腎臓障害・脳障害などを引き起こし、“後遺症”が残るリスクも。

「熱中症」と「頭痛・だるさ・不眠・食欲不振などの体調不良」を合わせて『熱あたり』と言い、20歳以上の男女の3人に2人が、この熱あたりに該当するということです(ダイキン調べ)。

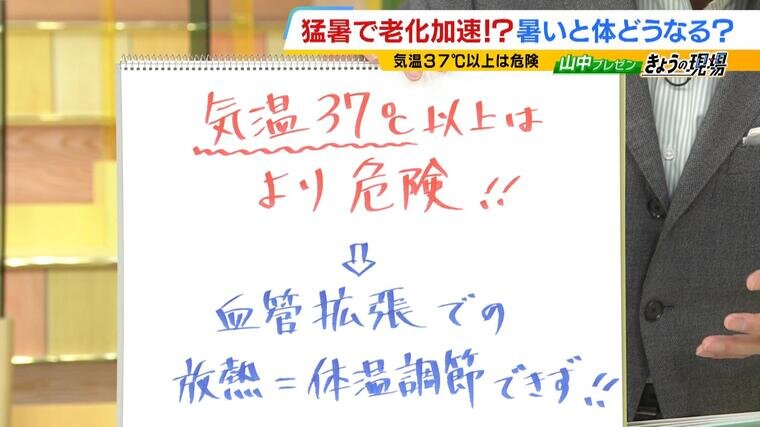

熱あたりは体温調節がうまくいかなくなることで起こりますが、そもそも体温調節の方法には大きく分けて、(1)汗=25%、(2)皮膚近くの血管拡張=75%、の2種類があります。(2)は皮膚近くの血管を太くして血液を外の外気と触れさせて冷やすというのがそのメカニズムですが、気温が37℃=体温以上になってしまうと、外気に触れても放熱できない状態になり、体温調節機能が効かなくなるそうです。そうなると、体温調節を汗だけに頼ることとなり危険な状態になるそうです。

体温調節に大事なものが2つあります。その1つが、意思とは無関係に体の機能を調整する自律神経です。この自律神経のバランスが崩れると、体温調整がうまくいかなくなり、水分補給をしても熱あたり・熱中症になるリスクが高まります。

もう1つが水分です。汗も血液も主要な成分は水で、水分不足になると血液量減少・吐き気・頭痛・足のつりなどにつながります。加齢により筋肉量が減ると体内の水分量も減少(成人:約60% 高齢者:約50%)するため、トイレが近く水分補給を控えがちな高齢者は特に注意が必要です。