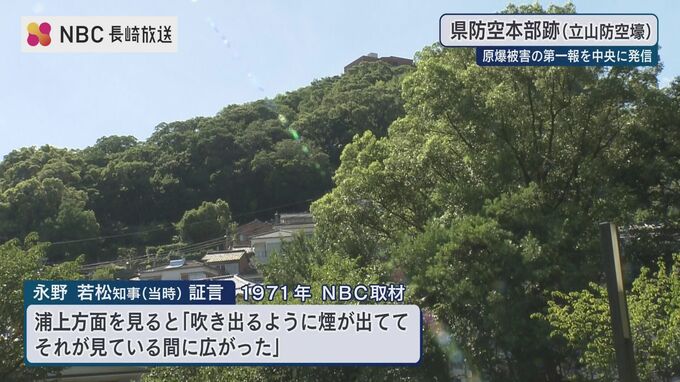

被爆80年の今年、県内のメディアは「被爆80年長崎メディア共同プロジェクト~いま、ひとつになる~」に取り組んでいます。その一環として、7月29日から民放4局が日替わりで被爆遺構から同時放送します。30日はNBCの住吉光アナウンサーが長崎市の立山防空壕からお伝えします。

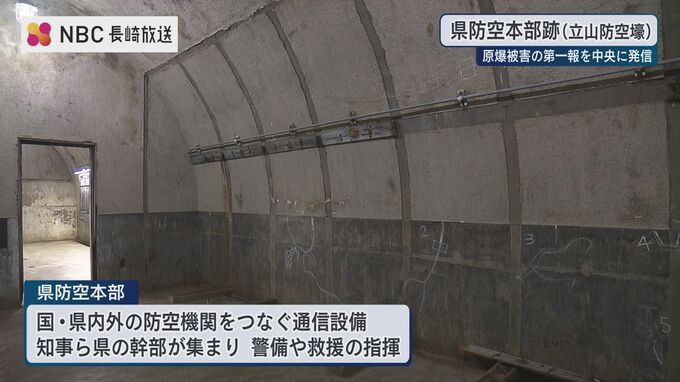

(住吉アナウンサー)長崎市立山1丁目にある長崎県防空本部跡、立山防空壕の中にいます。ここは爆心地から南東に2.7キロの場所にあります。

防空壕の中は薄暗くひんやりとしていまして、このように細長い通路のほか5つの部屋があります。

立山防空壕は1945年3月ごろに県の防空本部として建設され、原爆被害の第一報を中央に伝えた場所としても知られています。

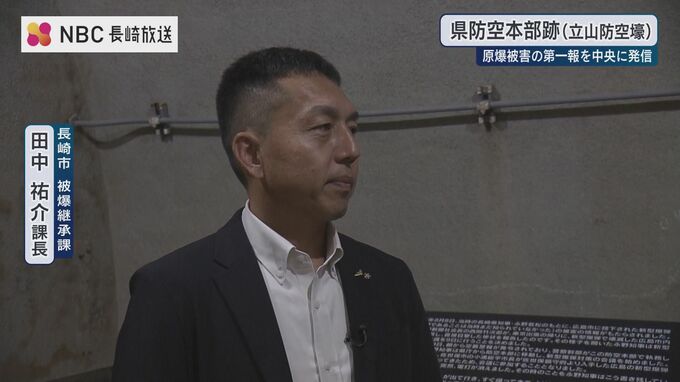

長崎市被爆継承課の田中祐介課長です。田中さん、どうしてこの場所に県の防空本部が設置されることになったのでしょうか?

(長崎市被爆継承課・田中祐介課長)詳しい資料は残っていませんけれども、当時この辺りは今の警察学校にあたる、警察練習所ですとか警察部の防空学校、それから近くにある桜町小学校、当時の勝山国民学校、こちらには警察部が疎開をしておりました。そういったことから当時民間の防空壕になっていた警察の関連施設があるこの場所に設けられた野ではないかと考えられています。

(住吉アナ)具体的には、ここではどのようなことが行われていたのでしょうか?

(田中課長)こちらには知事室や警察部長室がございまして、空襲警報が出された際に知事をはじめとする警察の幹部職員が集まって警備や救援の指揮にあたったとされています。

(住吉アナ)県の指令室のような場所だったわけですね

(田中課長)そうですね。

(住吉)防空壕の中には、戦後みつかった救援用電話の部品や電話のバッテリーなど、当時ここが県の重要な通信施設だったことを物語る資料が展示されています。

1945年8月9日は、3日前に広島に原爆が投下されたことを受けて、この場所で新型爆弾対策の会議が開かれていました。ここは知事室になっていまして、知事ら要職が集まっていたんですけれども、午前11時2分に突然、電灯が消えたと言います。

こちらは当時の永野若松知事です。知事は「あっ、停電だ、停電だと、隣の部屋にロウソクがあるだろうからすぐ持ってこい、と言ったら、壕の中がパッと明るくなってピカッと光った感じがして、爆音が聞こえた」と証言しています。

このあと永野知事はこの部屋を出て、向かいの通路を通って防空壕の外に向かいます。当時、知事はこの防空壕の近くに爆弾が落ちたと考えていたそうです。

そして、防空壕を出たところに5人から10人くらいの人がいて、浦上方面が火事のようだと聞かされます。

あちらの方面が浦上方面です。

山があるので直接は見えないのですが、知事は「吹き出るように煙が出ててそれが見ている間に広がった」と証言しています。

ただ、防空壕の周囲の被害が少なかったことなどから、中央への第一報では「広島と比べ被害は軽微」と伝えました。

しかし次第に甚大な被害状況が判明するにつれて、県防空本部は対応に追われることになります。

ここまで戦争の事実を後世に伝える長崎市の被爆建造物、立山防空壕からお伝えしました。